Por Jorge Letelier

Errol Morris es de esos pocos directores que creen que el cine puede cambiar al mundo. Que puede hacer tambalear la estructura del poder y su eterna lista de infamias. Que puede doblarle la mano a los tribunales de justicia y a los gobiernos. Y lo fascinante es que tiene razón. El cine puede cambiar al mundo. O al menos, el cine de Morris puede hacerlo.

Sin ser un documentalista abiertamente político, Morris ha escudriñado en los pliegues que se esconden tras esa férrea lógica en que EEUU se ha erigido como la principal potencia del mundo. Su filme más célebre, “La niebla de la guerra” (The fog of war, 2004) es una larga conversación con el ex secretario de estado Robert McNamara, quien explica a cámara que en diferentes conflictos bélicos ese país se ha comportado como un auténtico criminal de guerra y que se ha equivocado rotundamente en su política exterior.

En “The thin blue line” (1988), Morris investigó el crimen de un policía de Dallas en 1976 y cuyo culpable, Randall Dale Adams, fue condenado a muerte. A través de variadas entrevistas a testigos, policías, jueces, abogados y escenas recreadas, logró lo que parecía imposible: demostrar que la investigación estaba equivocada y que Adams no había matado al policía. Con el filme como prueba, el juez liberó al falso culpable y Morris logró torcerle la mano a un sistema de justicia que iba encaminado a una tragedia, como tantas veces ocurre.

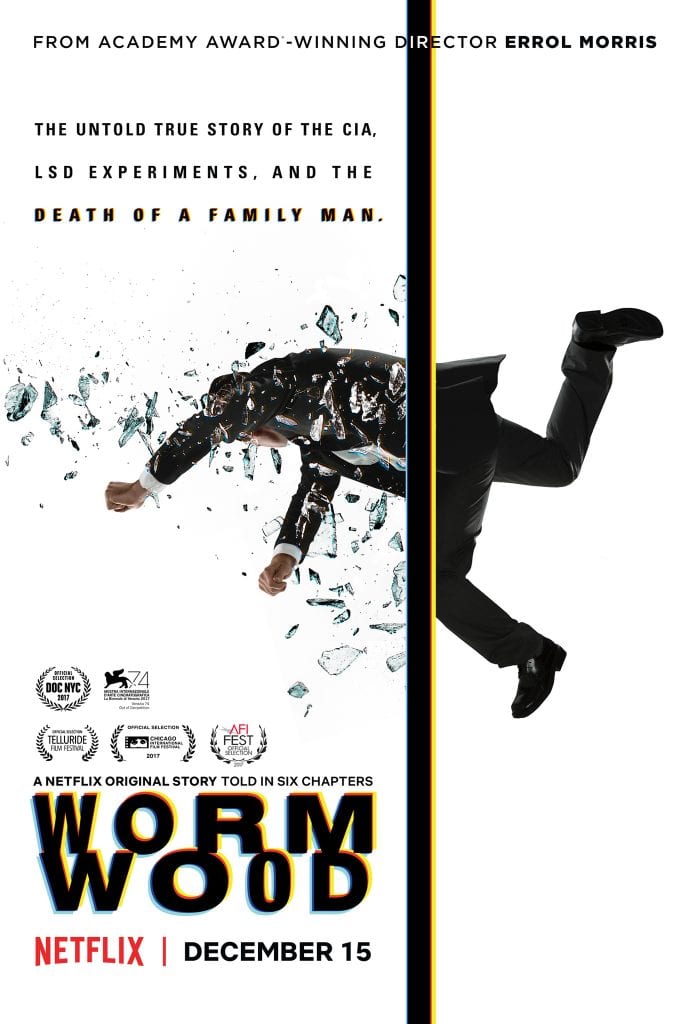

Considerado el mejor documentalista de investigación del cine estadounidense, Errol Morris regresó a los terrenos de aquella cinta con la que es sin duda la más ambiciosa de sus películas: “Wormwood”. No sólo es la más extensa (240 minutos), lo que significó dividirla en 6 episodios, sino que se aventuró en un camino totalmente nuevo de la llamada reconstrucción ficcional de hechos reales.

Estrenada en diciembre del 2017 en Netflix con sus 6 partes, a la vez que en un puñado de cines en EEUU con su duración íntegra, la cinta cuenta la historia de la muerte por accidente de un químico de la CIA y de cómo esa tesis oficial se va convirtiendo gracias a las pruebas descubiertas, en un caso ineludible de asesinato. En 1953, Frank Olson cayó desde el piso 13 del Hotel Statler de Nueva York mientras se encontraba junto a otros agentes, abriendo una serie de interrogantes que fueron silenciadas por el dictamen forense: accidente.

Olson tenía poco más de 40 años, hijos pequeños, era completamente normal y no tenía razón alguna para autoeliminarse. La familia recibió su muerte con resignación pero su hijo mayor Eric nunca creyó en esta versión. Había razones poderosas para no creer: Olson no estaba solo en la habitación al momento de lanzarse, había manifestado sus reparos con las investigaciones bacteriológicas desarrolladas por la CIA y se estaba convirtiendo en un tipo incómodo. Caerse por la ventana era una opción poco probable dados estos antecedentes.

Morris se encontró con esta historia luego de conocer a Eric Olson, actualmente un sicólogo casi setentón cuya vida se detuvo bruscamente luego de la muerte del padre. Egresado de Harvard y con un futuro brillante, Olson jr. se fue convirtiendo en un ser torturado por el fantasma de su progenitor y en un tipo emocionalmente inestable, y donde el esclarecimiento de la muerte del padre se convirtió en su motor de vida. La cinta tiene como eje una larguísima entrevista con Olson jr. filmada desde distintos ángulos para capturar hasta el más mínimo detalle de su gestualidad. En la entrevista aparecen todos los argumentos y pruebas que a través de las décadas han dejado al hijo con la certeza absoluta de que se trató de una ejecución. Y Morris convierte esa fascinante historia en una recreación virtuosa desde el punto de vista cinematográfico, con una trabajada recreación de época, influencias del cine negro y una puesta en escena detallista hasta el límite.

Porque si la frontera entre documental de investigación y ficción comenzó a ser permeada por Morris en “The thin blue line”, en “Wormwood” parece ser que lleva al género hacia límites pocas veces explorados. Durante la promoción del filme dijo que intentó mezclar todo: entrevistas, archivos, documentos, escenas recreadas, otros filmes. Todos elementos que permiten suponer la búsqueda de una verdad incuestionable, tal como los entrevistados de sus otros filmes dicen a cámara. Pero aquí hay una diferencia notable: este complejo entramado le sirve a Morris para poner en duda este concepto de verdad documental porque al recrear ficcionadamente algunos episodios en torno a Frank Olson, los interpreta, dramatiza y, en último término, especula con los hechos que lo llevaron a la muerte.

Hay una pregunta clave que Eric Olson le dice a Morris al inicio que explica el sentido del filme: “Nos dijeron (a la familia) que cayó o saltó. Pero esa es una explicación extraña. ¿Cómo se comportan estos términos entre sí?”, pregunta insistentemente Olson. Esa ausencia de certezas sobrevuela a todo el filme incluso más allá de que se trata de una explicación acomodada para los intereses de la CIA. Es también el motor que mueve al director para utilizar las largas secuencias ficcionadas: recrear la verdad posible o lo que podemos suponer qué ocurrió. Dicho en otras palabras, contar una historia (ficción) de una historia.

“Es la dramatización de la mentira”, ha dicho el director. “Te lleva al mundo de una historia artificial. Y dado que es una historia inventada por la CIA, es a la vez irónico y profundamente perturbador”. Ese rasgo le da al filme su carácter dual y notablemente ambiguo pese al cúmulo de evidencias que dispone para comprobar su tesis. ¿Lo exponemos o lo representamos?, parece preguntarse Morris todo el tiempo.

En términos simples, en “Wormwood” confluye esta larga entrevista entre Morris y Olson, sentados uno frente al otro, y como contraparte la puesta en escena de la historia que se cuenta. Aquí la “ficción interpretada” no solo es la mitad del filme sino que se levanta con vida propia, contundente en detalles y de una atmósfera particular a la información objetiva. Incluso Morris pone en escena otros elementos que el testimonio no menciona y aporta desde la guionización y puesta en escena para completar el relato.

Un ejemplo: cuando Eric Olson cuenta a Morris lo que encontró en la investigación de la muerte de su padre y lo que ocurrió en la habitación, en la ficción vemos una serie de detalles no mencionados que completan la reconstrucción del suceso, como los minutos de espera, en qué lugar específico estaban los acompañantes de Olson o los pormenores de la (supuesta) pelea que desembocaron en su muerte. En ocasiones, esta puesta en escena se adelanta al testimonio de Olson, lo que hace aún más provocadora la manera en que el director organiza su material, dotándolo de una ambigüedad fascinante y extremando las posibilidades del género. Porque Morris no solo se queda con el testimonio del hijo de Olson, sino que entrevista a otros involucrados, vemos imágenes familiares de archivo, fragmentos de películas clásicas y los documentos desclasificados de la CIA, organizando todo el material como una especie de caja de Pandora en que la puesta en escena –protagonizada por actores de renombre como Peter Sarsgaard, Tim Blake Nelson, Molly Parker y Bob Balaban- flota en una suerte de terreno extraño, de fronteras difusas, que nos sitúa emocionalmente en un territorio de hechos reales y –supuestamente- comprobables. Como dijimos antes, para Morris no existe una verdad unívoca sino posibles formas de ver y creer en lo narrado: el testimonio es una, las pruebas exhibidas otra, las escenas ficcionadas, otras más.

¿Es cine documental? ¿Es una miniserie? ¿Es una vertiente nueva y original de los llamados true crime series? Morris recoge hebras de todas ellas y se aventura en un terreno inexplorado que tiene varios excesos que pueden complotar contra el resultado final, como su insistencia en mostrar a Olson a través de un montaje hiperactivo o al confrontar su personalidad con filmes de archivo como el Hamlet de Lawrence Olivier (el hijo obsesionado con la muerte del padre).

Pero como lo mencionamos en un comienzo, Morris está fascinado con los vericuetos del poder y lo hace imbuido de una paranoia que le otorga al relato un tono pesadillesco y asfixiante. Fascinado se muestra además con la figura de Eric Olson, quien parece atropellarse entre pensamiento y habla y cuyo vigor para desacreditar por décadas cada una de las versiones del gobierno ante la muerte de su padre es un rasgo esencial en el filme. Frank Olson murió cuando su hijo apenas contaba con 5 años y su recuerdo es de una persona que no podría haber hecho lo que hizo. Este cuenta que luego de indagar en los archivos de la CIA, se enteró que su padre asistió a una reunión donde le dieron de probar LSD –contra su voluntad- luego de haber manifestado su rechazo a los experimentos del uso de drogas en la Guerra de Corea. Olson reaccionó mal al efecto de la droga y comenzó a comportarse erráticamente, según el archivo. Olson jr. nunca estuvo del todo conforme con esta versión pero logró que en 1975 la causa se redefiniera como suicidio y no accidente, y por ello la familia fue recibida por el presidente Gerald Ford en la Casa Blanca, donde, asumiendo cierta “negligencia en su deceso”, se les indemnizó con U$750.000. Pero Eric siguió en su intento por aclarar la muerte y en 1995 logró que un tribunal accediera a inhumar el cuerpo de su padre, donde un forense determinó que las causas eran indesmentibles: Frank Olson había sido asesinado.

Este relato es apoyado por valioso material de archivo que el propio Olson jr. grabó infatigablemente y que Morris utiliza con habilidad. Los testimonios de superiores de Frank Olson (algunos de ellos que aparecen recreados) son tan tibios como herméticos y un paranoico como Morris los utiliza a su favor, especialmente el de un oficial retirado que luego de acceder a ser entrevistado, muere de forma “accidental” mientras pescaba.

Es difícil sostener esta intensidad oscura e inquietante en seis capítulos, y sin duda “Wormwood” tiene momentos en que decae su vigor. Pero el olfato de Errol Morris para abrir interrogantes que exceden al filme permite construir un fresco de época sobre los siniestros mecanismos de la inteligencia militar de la CIA mostrando sus intrigas y mentiras. A su modo, Morris vuelve a doblegar a los mecanismos de poder en su país cuando aparece el testimonio de Seymour Hersh, aclamado periodista ganador del premio Pulitzer y quien reveló al mundo la cárcel de Abu Ghraib. Hersh investigó el caso de Frank Olson y pese a las pruebas, creía en la tesis del suicidio. Años después Olson contraatacó y le pidió que investigara a la luz de los nuevos antecedentes. Hersh lo hizo y llegó a una conclusión terrible: “Eric Olson tiene razón pero no puedo publicarlo porque comprometería a mi fuente”.

Morris, luego de 4 horas de investigación, testimonios, pruebas y recreaciones, llega a una idea demoledora: ¿es mejor sospechar algo sin confirmarlo o saber con certeza lo que ocurrió?

![]()