Por Galia Bogolasky

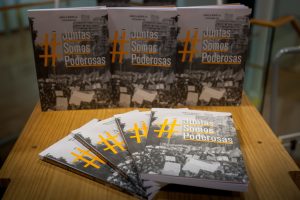

Entrevistamos a la editora del libro de Periodismo de la UDD #Juntas Somos Poderosas que recoge testimonios de 40 mujeres en torno al movimiento feminista, escrito por estudiantes de la carrera de Periodismo de la UDD y publicado por Uqbar Ediciones.

Daniela, ¿Cómo surgió la idea de hacer este libro?

La idea no fue mía. Karim Gálvez, directora de la Escuela de Periodismo de la UDD me llamó para hacerme cargo de un taller de prepráctica para un grupo de 11 estudiantes de segundo y tercer año de la carrera de Periodismo. La idea era trabajar con ellos en un proyecto editorial sobre la nueva ola feminista en Chile. Esto fue en julio de 2018, cuando recién estaban terminando las tomas universitarias feministas y la contingencia estaba marcada por la fuerza de este movimiento social. Entonces, el objetivo era que los estudiantes aprendieran a hacer entrevistas en profundidad y que ese proceso, a la vez, llevara a la producción de textos que pudieran ser publicados y quedaran como un registro de las vivencias y reflexiones de feministas chilenas de distintas edades, profesiones o actividades, niveles educativos y grupos socioeconómicos.

la nueva ola feminista en Chile. Esto fue en julio de 2018, cuando recién estaban terminando las tomas universitarias feministas y la contingencia estaba marcada por la fuerza de este movimiento social. Entonces, el objetivo era que los estudiantes aprendieran a hacer entrevistas en profundidad y que ese proceso, a la vez, llevara a la producción de textos que pudieran ser publicados y quedaran como un registro de las vivencias y reflexiones de feministas chilenas de distintas edades, profesiones o actividades, niveles educativos y grupos socioeconómicos.

¿Por qué el nombre Juntas Somos Poderosas?

El nombre de #JuntasSomosPoderosas surgió en una conversación que tuve con Karim. Si uno se fija, una de las grandes herramientas de las que disponen las jóvenes feministas de la cuarta ola, es decir la que llegó a su punto cúlmine con las tomas de mayo de 2018, son las redes sociales. Los hashtags son un símbolo de eso y una excelente manera de agrupar temáticas. Por eso quisimos que tuvieran un lugar importante en el proyecto. Al comienzo pensábamos incluir el hashtag favorito de cada una de las entrevistadas, pero resultó medio engorroso. Entonces se nos ocurrió usarlos como títulos de los capítulos e hicimos una lista con los estudiantes. Una cosa llevó a la otra. Cuando evocamos el hashtag #JuntasSomosPoderosas con Karim, nos pareció que reflejaba bien lo que mostraba el libro: el poder de las chilenas cuando se unen y piden que se las respete, reclaman y buscan construir un tipo de sociedad más justa. En ese sentido, diría que el nombre del libro surgió de manera espontánea, natural.

¿El punto de partida fueron las marchas feministas?

El punto de partida fueron efectivamente las marchas y las tomas feministas y todas las preguntas que había en el ambiente sobre este movimiento. Pero con el proyecto quisimos ir más allá de lo contingente. Por eso se incluyó una diversidad de mujeres de diferentes generaciones. Queríamos dar cuenta de la evolución de lo que ha implicado sentirse y ser feminista en Chile a través del tiempo y entender qué hacía que las mujeres llegaran a convertirse en feministas. Qué experiencias, qué vivencias han llevado a las chilenas a hacerse feministas. Es una mirada más íntima sobre el feminismo. No se centra directamente en las causas feministas, aunque éstas obviamente aparecen. Quisimos que todas estas mujeres contaran qué les había pasado de manera que un lector que no se siente necesariamente interpelado por el tema pudiera empatizar con ellas y entender mejor sus posturas.

¿Cómo fue la convocatoria a las mujeres que dieron su testimonio?

Todo esto fue parte de un trabajo académico. Nos juntábamos una vez a la semana con los estudiantes, pero también nos comunicábamos durante la semana por correo. Primero, les pedí que ellos reportearan y me propusieran nombres de posibles entrevistadas que les parecían atractivas desde el punto de vista periodístico. Ellos son jóvenes, varios conocían a mujeres involucradas en las tomas; algunas incluso eran parte de la ola. Entonces tenían esa ventaja a la hora de reportear. Las entrevistadas tenían que cumplir con los requisitos propuestos: no solo denominarse feminista, porque ahora que el término es más aceptado, es algunas veces utilizado de manera un poco superficial, sino que haber tenido una trayectoria o estar haciendo algo que demostrara que lo eran. Es decir, tenían que ser mujeres que estuvieran esforzándose en contribuir a provocar cambios para que la sociedad sea menos desigual en términos de género. Luego, en clase íbamos conversando y afinando las propuestas, sumando y descartando nombres.

¿Cuáles son las principales conclusiones a las que llegaron después de recopilar estos relatos?

Hay varias cosas. En primer lugar, creo que es importante destacar la transversalidad de esta ola. Ha motivado a personas de todo tipo, incluyendo a hombres, a hacerse parte. Y esa transversalidad tiene un lado bueno y otro más oscuro: por un lado, indica que hay mayor consciencia de las injusticias y por otro lado revela cuán comunes son los abusos y discriminaciones de género. Los casos de abusos que se destaparon durante las asambleas fueron impactantes para muchas de las que participaron en las tomas. Y de manera general cuando se leen los relatos, todas en algún minuto de su vida se sintieron pasadas a llevar, discriminadas o fueron violentadas por ser mujer. Eso es muy fuerte.

Lo otro que llama la atención es la naturaleza de esta cuarta ola. Muchas de las entrevistadas más jóvenes hablan de la importancia de la empatía en el feminismo y las mayores recalcan que lo que les gusta del movimiento actual es que justamente es más “amable”, menos confrontacional o excluyente que algunas de las olas anteriores. No es una guerra de los sexos. Es una pelea por una igualdad de derechos y el fin de los abusos de todo tipo; va más allá del género. Es un intento de crear una sociedad más aceptadora, más plural. La diversidad de mujeres entrevistadas y el hecho de que no siempre estén de acuerdo en todo, también, muestra este afán de aceptación de la diversidad.

Antonella Estévez dice en su testimonio que Femcine es un festival que apunta a “celebrar la voz femenina en plural” porque “todas somos muy distintas”. Emilia Schneider invita a “sacarnos lo de hombre y mujer de encima” y dice que “hay que dejar de pensar que por el hecho de ser mujeres somos iguales”. Tengo muchos más ejemplos, pero esos son bien representativos de la tónica de esta cuarta ola y de los testimonios recopilados.

Y lo último que diría es que estamos frente a mujeres jóvenes mucho más empoderadas de lo que fueron otras generaciones. Se atreven a decir lo que no les parece, a usar los espacios que se ganaron, gracias a las luchas de sus antecesoras, hay que recordarlo, para alzar la voz. No es anodino que este movimiento haya surgido con tanta fuerza en las universidades, un espacio al que, en muchos casos, sus abuelas nunca tuvieron acceso o tuvieron que pelear para ser aceptadas.

¿Cómo fue el proceso de investigación?

No sé si se puede hablar de investigación propiamente tal. Cuando conversaba con los estudiantes de la lista de nombres a incluir, les pedía que trataran de pensar en las áreas que faltaban. Las entrevistas se hicieron por tanda. Y eso implicó haber seleccionado 11 nombres porque ellos son 11 estudiantes. Al terminar esa primera entrega miramos qué nos faltaba: ¿mujeres de la academia? ¿dirigentes estudiantiles? ¿mujeres de regiones? ¿algún referente del feminismo de las olas anteriores?, etc. Y así fuimos afinando. Buscamos, también, que no todos los testimonios se parecieran, que hubiera mujeres con historias de vidas y miradas diferentes.

¿Cuál es el testimonio que más te marcó o impactó?

Hay varios testimonios impactantes. Y varios que quedaron particularmente grabados en mi memoria por una u otra razón, aunque todos me parecen valiosos. Me impresionó el de Josefa Araos, por ejemplo, cuando habla del bullying que le hacía un profesor de química porque era mujer. A las niñas que entraban a la sala les pasaba una escoba y una pala, en broma. Y ella tiene ¡solo 21 años! Es decir, esto pasó hace muy poco. Me impresionaron los testimonios de mujeres que fueron víctimas de abuso sexual, como Constanza Arqueros, cuyo abuelo abusó de ella durante años. Me impresionó la emoción de Andrea Cifuentes cuando cuenta cómo se tomaron su facultad y el ambiente que se dio en la toma, su sensación de haber participado en algo histórico, y que lo fue. Me conmovieron los relatos de mujeres mayores que se enfrentaron a machismo en distintos espacios de su vida: primero su casa, luego su colegio o universidad y finalmente en su lugar de trabajo y, a veces, en sus matrimonios. Pienso en Kena Lorenzini, por ejemplo, o Delia Vergara. Creo que hoy las mujeres no viven necesariamente machismo en tantos espacios de su vida. Hay algunas zonas libres de machismo en su quehacer diario, o al menos lo espero.

Pero si tuviera que quedarme con un testimonio quizás sería con el de Francisca Rodríguez, la presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI). Me gustó porque ilustra en un testimonio todo lo que el libro muestra a través de sus distintas voces: los retos a los que se enfrentan las chilenas por ser mujer; el proceso que las lleva a rebelarse contra las discriminaciones, a aprender a valorarse, a empoderarse y exigir el reconocimiento que merecen; y la necesidad de aceptarnos a pesar de nuestras diferencias. Ella menciona lo importante que es para las mujeres del campo, la cocina y cómo en eso se distancian de otras feministas que creen que es un lugar del que tienen que huir. Ella dice: “La cocina ha sido un invento de las mujeres desde su surgimiento.

Allí somos alquimistas, creadoras, buscamos armonía con la tierra y la naturaleza, porque vivimos de ellas, nos brinda lo que necesitamos para vivir”. Me parece una buena manera de dar cuenta de lo distinta que son estas chilenas y de cómo cada una desde su lugar puede ser feminista a su manera.

¿Cuál es la contribución del libro al movimiento feminista?

Este no es un libro activista. No fue pensado así. Es un trabajo periodístico y como tal busca dar cuenta de un fenómeno y profundizar en ciertas cosas que no siempre aparecen en los medios. Buscaba ir más allá de la noticia morbosa o del dato duro. Como decía antes, busca mostrar la realidad de estas chilenas (y por extensión de otras en su entorno) y ayudar a entender por qué se hacen feministas. Por lo tanto, no sé si el objetivo del libro era contribuir directamente al movimiento feminista. Era más bien entregar un tipo de conocimiento sobre el movimiento. Creo que #JuntasSomosPoderosas es una contribución a la reflexión sobre el tipo de sociedad en la que vivimos. Es un registro de las vivencias, de las opiniones y de los esfuerzos que han hecho un gran número de mujeres en Chile a través del tiempo para que se las trate como se lo merecen e intentar llegar a una sociedad más justa, menos desigual, más tolerante. Esa es la contribución del libro. Y a la vez, me di cuenta en el lanzamiento, de que también ha sido un elemento unificador. Se dio un ambiente muy especial el día en que lo presentaron mujeres tan distintas como la fiscal Ximena Chong, la estudiante de Derecho y autora de libros de inspiración feminista Josefa Araos, la académica y experta en temas de género Carolina Franch y la socióloga Teresa Valdés. Fueron muchas de las entrevistadas y otras feministas. Y todas sintieron que estaban juntas en esto, aunque no se conocieran o vinieran de ambientes muy diferentes. Porque como dice el libro juntas son poderosas.

Después de esta investigación y de conocer estos relatos, ¿Cómo ves el futuro del feminismo en Chile?

Creo que las cosas ya están cambiando. El otro día leía una columna que escribió Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva de Comunidad Mujer, a un año de mayo de 2018, que hablaba justamente de los avances: decía que en un 72 % de las universidades pertenecientes al CRUCH se habían desarrollado protocolos contra la violencia y que 24 planteles de educación superior se habían comprometido a integrar a un 40 % de mujeres en sus órganos superiores. También, mencionaba la aprobación de la ley que sanciona el acoso callejero y el nombramiento de más mujeres en altos cargos en el mundo empresarial, entre otras cosas. Esos son datos duros que reflejan un cambio. No es perfecto, falta trabajar y avanzar más, pero hay progreso en ese sentido. Por otro lado, creo que uno de los legados más importantes de esta cuarta ola es que legitimó el feminismo. Ya no es algo negativo decir que uno es feminista y hay mucha mayor consciencia del machismo y de las desigualdades de género que persisten. Y que eso no se justifica, pero en Chile es algo que pasaba bastante desapercibido.

Los autores de #JuntasSomosPoderosas (Uqbar Editores) son Rosario Acevedo, María Soledad Apud, Anahí González, Paulina Jorquera, Felipe Lazo, Camila Morales, Moira Riquelme, Rodrigo Silva, Fernanda Ulloa, Niklas Wiberg y Antonia Zirpel, estudiantes de la carrera de Periodismo de la Universidad del Desarrollo (UDD) en Santiago, Chile.

![]()