Por Víctor Cárcamo

<< Palabras, palabras, …sustantivos. Sólo necesitan abrir las alas

y milenios caen de su vuelo>> (Gottfriend Benn, Epilog und lyrisches Ich).

El ganador de la categoría poesía de los Premios Literarios de Santiago 2018, Carlos Soto Román, inauguró el 1er Encuentro de Poesía y Series de Acción Poética “Cor a la boca, boca al foc” que se llevó a cabo entre los días 7 y 13 de julio en el centro  LIMINAL de Valencia (España), o como ellos se definen: “lugar de residencia artística, talleres, libro de artista y coworking lab”.

LIMINAL de Valencia (España), o como ellos se definen: “lugar de residencia artística, talleres, libro de artista y coworking lab”.

La obra del poeta visual chileno, tiene la cualidad de elevar la palabra a la condición de cuerpo. En medio de un sistema de disponibilidad cínica de los modelos de representación, que ha hecho perder al lenguaje su espesor conceptual, Soto Román restituye su peso simbólico por medio de operaciones como el borrado, la repetición y el tarjado del texto.

El cuerpo escritural de Soto Román responde al contexto propio de la pérdida de espesor y sentido tra la salida pactada de la dictadura en Chile. En Consonancia con lo planteado por Peter Sloterdijk en “Crítica de la razón cínica”, donde el autor nos habla acerca de la construcción de una “falsa conciencia ilustrada”, cuyo estatus se consolidaría en torno a la crisis de los metarelatos tras la caída del muro; en Chile, podríamos homologar este momento con el establecimiento del neoliberalismo y su fase consolidación en el período de la postdictadura .

Es precisamente este escenario el que da sustento a la obra de Soto Román. Si bajo el régimen ilustrado la palabra cobró una densidad y un espesor que contenía el peso material de la historia; con esta nueva ilustración, los medios se hacen disponibles, se someten al régimen de intercambio y con ello se fragilizan.

Ante la pérdida de espesor de los distintos lenguajes plásticos, el cuerpo se configura como único espacio de veracidad posible, el último refugio de humanidad, donde a través de la herida por medio de la cual nos llega el eco de aquello que alguna vez tuvo gravidez; y por ende, es la cicatriz la que ejerce el principio de memoria, el vestigio o el registro se configura como antítesis ante el olvido, como cristalización de la resistencia ante la pérdida de sentido, tras la desapariciòn forzada.

La palabra como cuerpo

Durante la dictadura militar, se buscaron distintas fórmulas para poder dar cuenta de la existencia de los detenidos desaparecidos. Mediante la figura del “Habeas Corpus”, se buscaba solicitar la “presencia del cuerpo” de aquellos que habían sido sacados desde sus hogares. Todo los recursos (escritos judiciales) que se interpusieron ante los Tribunales de Justicia chilenos para dar cuenta de la desaparición forzada de personas, fueron negados. Una gran parte de ellos se encuentran hoy almacenados en los archivos históricos de la Vicaría de la Solidaridad, organismo que patrocinó legalmente muchos de ellos. El número de víctimas de la Dictadura alcanzaría las 40.000 personas , entre las cuales hay reconocidas más de 3.000 personas cuyos cuerpos han desaparecido.

De la existencia de estos cuerpos – y de la violencia de la ejercida en contra de ellos- no queda más que la palabra, que se encuentra documentada tanto en los recursos judiciales (que constatan su desaparición) y en los archivos desclasificados de la CIA y organismos repr esores del estado, como la CNI y la DINA, entre otros. De esta forma, el cuerpo ha sido reducido a su condición de signo por medio de la palabra.

esores del estado, como la CNI y la DINA, entre otros. De esta forma, el cuerpo ha sido reducido a su condición de signo por medio de la palabra.

Sin embargo, con el régimen de disponibilidad cínica del lenguaje, propio del neoliberalismo, el uso tautológico de la palabra anula su poder simbólico; la estructura se vacía de contenido; el referente comienza a desligarse de la gravidez del referido; el significante se despoja de la carga que la tradición lingüística le ha conferido. Sometida al régimen de intercambio, el cuerpo de la palabra se despliega en su dimensión de uso, a tal punto que en su inmediatez pierde su peso, se desarraiga, se vuelve volátil.

En este sentido, la obra de Carlos Soto Román, nos habla más bien de un estado de época. Por medio del uso de la palabra como cuerpo y del archivo como depositario de la violencia ejercida en contra de ella; el texto desborda toda su espesor por medio de operaciones como el tarjado, el borrado, el manchado, entre otros, que en conjunto aquí hemos definido como Herida, Cicatriz y Desaparición.

Herida

“11” se nos presenta como un poema visual que desborda el mero juego de palabras y hace emerger ante nosotros la lectura del plano compositivo como soporte de escritura-, la que es abordada por Soto Román por medio del uso de signos, marcas y palabras. A través de operaciones como el tarjado y la repetición, o por medio de operaciones propias de la poesìa visual, la composición del plano escritural, los espacios de silencio y la intromisión de diagramas, extractos de archivo e imágenes significantes de l a violencia simbòlica ejercida durante el período de dictadura.

a violencia simbòlica ejercida durante el período de dictadura.

De esta manera, 11 busca dar cuenta de la herida producida, estableciendo el sìmil entre la página en blanco y la historia de nuestro país, donde la violencia ejercida contra el plano dan cuenta de la huella que queda impresa en la memoria colectiva, siendo aquellas palabras que dan cuenta de la decisión polìtica del ejercicio de la violencia las que mantienen su poder significante; por el contrario, aquellas que dan cuenta de las vìctimas, sus nombres e identificaciones, son sometidos a la anulaciòn por medio de la repetición; mientras, la documentación que podría hacernos acceder a la verdad sobre sus destinos, es sometida a procesos de obliteración.

Así, mediante la exposición de cruces entre los nombres de personajes sometidos a violaciones a sus derechos fundamentales tanto durante la dictadura como en nuestros días (Matías Catrileo, José Huenante, entre otros), la obra de Soto Román nos invita a cuestionarnos sobre las bases que han dado cimento al estado de conciencia y al acuerdo tàcito por extender su desaparición tanto física como simbólica, no solamente de sus cuerpos, sino tambipèn de sus ideas, en el actual período de la postdictadura chilena.

Cicatriz

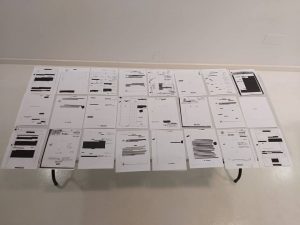

“Chilean project” es una obra donde la exposición de la cicatriz da cuenta de la herida. Mediante el acto de borrar y manchar se hace aparecer aquello que queda tras el corte. El registro de la herida permanece, la cicatriz da cuenta de la laceración previa de la carne, y nos queda como registro que se perpetúa, que escuece en torno a ella, a lo largo de este inacabable período de postdictadura.

Con Chilean project, Soto Román transforma al documento en testimonio del martirio al que han sido sometidos en su búsqueda las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos durante la dictadura militar, y a la palabra en un símil de lo que ha ocurrido con sus cuerpos. De la misma manera en que la palabra tarjada no es posible de ser rescatada, las voces que encerraban la promesa de una nueva construcción social ya no encuentran el cuerpo que las alojaba.

El documento da cuenta mediante la palabra de la acción de violencia ejercida en contra del cuerpo. Mediante el ejercicio del “borrado”, Soto Román n o intenta develar aquello que ha sido acallado, sino muy por el contrario: intenta exacerbar visualmente la cicatriz que ha quedado en torno a la herida. No quiere mediatizar la censura, sino que la intensifica; no da cuenta de la verdad oculta tras la palabra, pues los cuerpos no han sido encontrados y no existe certeza acerca de su paradero. Es por ello que al borrar logra dar cuenta de todo el dolor que se ha seguido reproduciendo en una búsqueda incansable de aquello de lo que ya no queda sino sólo el registro.

o intenta develar aquello que ha sido acallado, sino muy por el contrario: intenta exacerbar visualmente la cicatriz que ha quedado en torno a la herida. No quiere mediatizar la censura, sino que la intensifica; no da cuenta de la verdad oculta tras la palabra, pues los cuerpos no han sido encontrados y no existe certeza acerca de su paradero. Es por ello que al borrar logra dar cuenta de todo el dolor que se ha seguido reproduciendo en una búsqueda incansable de aquello de lo que ya no queda sino sólo el registro.

Desaparición

<< Todo lo que era sólido y estable es destruido;

todo lo que era sagrado es profanado,

y los hombres se ven forzados a considerar

sus condiciones de existencia

y sus relaciones recíprocas

con desilusión.>>

Karl Marx, 1848.

En “Densidad” Carlos Soto Román da cuenta de la liquidez con la que se han desvanecido los principios fundantes de la ilustración moderna en los tiempos del neoliberalismo actual. Mediante cruces de conceptos propios de diferentes campos del saber -como la geometría, la geografía, la química farmacéutica- así como otros sistemas de escrituras y cartografías, Soto Román apela al concepto de volumen y su desvanecimiento.

Mediante la serialización del poema visual en pequeñas postales, se activan ante nosotros los dispositivos a los que se encuentra sujeto todo proceso de reproductibilidad técnica. Así la impresión, reproducción y pérdida, tanto de la palabra como de los símbolos y fórmulas, bajo los cuales cada uno de los distintos sistemas de notación se han tramado, pasan a constituir el cuerpo de desvanecimiento del saber propio del área; vale decir, es mediante el desvanecimiento y desaparición de ese cuerpo escritural que se produce la desauratización, ya no del signo, sino del de los distintos campos señalados.

Con este trabajo de intervención sobre el cuerpo-texto, Soto Román da cuenta de la crisis de los esquemas de interpretación y significación sobre los cuales se ha trazado la racionalidad moderna. La noción de ciencia y progreso es reducida a la mera cosificación -bajo la que su registro ha sido mediatizado por el soporte impreso- condición propia a la que ha sido sometida la “verdad” bajo el régimen de disponibilidad cínica del lenguaje en los tiempos del neoliberalismo.

En definitiva, con Densidad la pé rdida de los signos propios de los distintos campos del saber se transforman en una alegoría de lo que ocurre con las nociones fundantes de la ilustración y la modernidad: Libertad, Democracia, Igualdad, se han desdibujado y perdido todo su espesor como significante.

rdida de los signos propios de los distintos campos del saber se transforman en una alegoría de lo que ocurre con las nociones fundantes de la ilustración y la modernidad: Libertad, Democracia, Igualdad, se han desdibujado y perdido todo su espesor como significante.

“Todo lo sólido se desvanece en el aire”

*Todas las fotos del montaje han sido realizadas por el mismo artista

![]()