Por Magdalena Hermosilla

He decidido declararme marxista es el título que reúne más de veinte crónicas escritas por el periodista y corresponsal de guerra Jon Lee Anderson entre los años noventa y la primera década del siglo XXI. Anderson, conocido por sus extensas investigaciones sobre líderes revolucionarios, ha recorrido los territorios más conflictivos del planeta con una mirada que combina sensibilidad literaria, agudeza política y una notable capacidad para narrar la complejidad humana en contextos de violencia.

Este libro, publicado en dos tomos, recorre conflictos armados, regímenes autoritarios, procesos revolucionarios truncos y crímenes de Estado en regiones como Medio Oriente, África, Asia y América Latina. Lo hace sin exponer explícitamente una tesis frente a estos, pero con una clara inquietud ética y política que recorre cada página. El título —tan provocador como ambiguo— sugiere una toma de posición que no está del todo desarrollada en términos ideológicos, pero que aparece como una reacción afectiva frente al sufrimiento que observa en el mundo.

Esto nos lleva como lectores a preguntarnos ¿Qué significa declararse marxista después de haber presenciado las atrocidades de múltiples regímenes que se autodenominaron socialistas? ¿Qué clase de marxismo evoca Anderson al narrar, con tanto detalle, los efectos devastadores de las guerras y los abusos del poder?

A lo largo del libro, Anderson parece construir una paradoja que cruza todo el relato: observa y denuncia los horrores cometidos por regímenes autoritarios que alguna vez se autodenominaron socialistas, y al mismo tiempo declara su identificación con una ideología que, al menos en su forma original, prometía justicia social y emancipación. Esta tensión, lejos de resolverse, estructura todo el texto.

Lo que se propone aquí es leer He decidido declararme marxista, no como una defensa del socialismo realmente existente, sino como una crítica feroz a las traiciones históricas de una idea que, en su raíz filosófica, sigue interpelando a quienes se niegan a aceptar la violencia estructural del sistema del poder. Anderson no escribe desde un lugar de certeza ideológica, sino desde la contradicción: es un cronista que carga con la culpa de su nacionalidad —estadounidense, capitalista, imperial, dominante— pero que, al mismo tiempo, observa con escepticismo a quienes intentan virar en dirección contraria. Es un testigo desgarrado.

Uno de los aspectos más sorprendentes de la escritura de Anderson es su capacidad para relatar con la minuciosidad de un novelista, sin dejar de lado la crudeza propia del periodismo de guerra. Su estilo es meticuloso, poético y profundamente evocador. Cada escena está descrita con una sensibilidad casi cinematográfica, que por momentos nos hace olvidar que estamos ante hechos reales y no frente a una obra de ficción. Pero es precisamente en esa paradoja —en esa tensión entre lo literario y lo testimonial— donde se produce el impacto más fuerte, comprendemos que esa belleza del lenguaje no adorna la verdad, sino que la desnuda con más fuerza.

Anderson no se posiciona como un cronista distante; se acerca, conversa, comparte con sus entrevistados, se deja afectar. Sus sujetos no están allí solo como fuentes, sino como personas completas, que se revelan con una naturalidad desarmante. Hay un vínculo íntimo que se construye entre él y quienes retrata, y esa confianza —esa cercanía ética— es la que permite que el relato nunca caiga en la explotación del dolor. A través de este estilo, Anderson consigue algo tan infrecuente como potente: nos enfrenta al horror sin recurrir a la denuncia panfletaria, y nos sitúa, como lectores, en el lugar incómodo de quienes ya no pueden mirar hacia otro lado.

El libro se divide en varias secciones, dependiendo del lugar sobre el cual se esté escribiendo la crónica. Partiendo desde Oriente Medio con la caída de Bagdad y pasando por Asia, África y Latinoamérica en diversos conflictos bélico y revolucionarios.

La primera sección del libro, situada específicamente en Irak, tras la invasión estadounidense y la caída del régimen de Sadam Hussein, despliega con fuerza la complejidad ética y narrativa que atraviesa todo el libro. En el capítulo Anderson retrata el caos de una ciudad devastada por la guerra, poblada de cuerpos, ruinas y testimonios fracturados. Lo hace desde su posición como estadounidense, una identidad que carga consigo no solo por el pasaporte que lo acompaña, sino por la culpa latente que emerge cuando las víctimas le narran, cara a cara, el horror causado por la intervención de su país.

Sin embargo, el autor no se entrega completamente a la empatía incondicional: su prosa, aunque sensible, está atravesada por una sospecha metódica. Pone en duda ciertos relatos que puedan provenir de la propaganda Baaz contra los americanos, problematiza la narrativa de las víctimas sin necesariamente desacreditarlas, y se le nota una empatía plena también con los jóvenes soldados estadounidenses que han sufrido las consecuencias de la guerra y los grupos armados iraquíes. Con ello revela una tensión fundamental en su mirada y el intento por no asumir ningún bando de manera acrítica, incluso cuando el desequilibrio moral parece evidente.

Lo interesante aquí no es solo lo que se narra —las consecuencias brutales de una guerra injustificable—, sino cómo se narra: desde una voz que parece luchar constantemente entre la compasión por el otro y la necesidad de resguardar una cierta distancia. En esta parte también emerge una de las contradicciones centrales del libro: ¿cómo se posiciona un periodista norteamericano, testigo de los efectos más atroces del imperialismo y la ocupación, frente a los regímenes autoritarios que también cometen crímenes en nombre del del nacionalismo revolucionario? ¿Qué marxismo es posible después de ver a Sadam Hussein gobernar bajo una retórica socialista mientras se perpetúan la represión y el genocidio? Así, esta sección no solo documenta la violencia, sino que comienza a abrir preguntas sobre las múltiples traiciones a los ideales de justicia que deberían sustentar todo proyecto emancipador.

En la sección dedicada a Asia, Anderson se adentra en las secuelas del fundamentalismo, el colonialismo y la geopolítica global, desde las entrañas del conflicto afgano hasta las luchas intestinas de Sri Lanka. En Los asesinos, el autor desentraña los orígenes y consecuencias del régimen talibán, deteniéndose en la estructura de poder que emergió de las ruinas de la intervención soviética y el vacío posterior a la retirada. En contraste, Los afganos aman las flores ofrece visión entre ruinas y desconfianza, de un pueblo afgano que sigue cultivando belleza, como acto de resistencia vital. En La muerte del tigre, la narración se traslada a Sri Lanka, donde la derrota de los Tigres Tamiles deja tras de sí una estela de violencia étnica y represión estatal.

En todos estos relatos, Anderson no solo describe lo visible —los cuerpos, las armas, los discursos—, sino que se sumerge en las emociones que laten bajo la superficie: el miedo, la rabia, la confusión y también la ternura. Su escritura vuelve a brillar por su cercanía con los sujetos, que se le muestran abiertos, humanos, incluso en su contradicción o radicalidad. A través de estos capítulos, el autor vuelve a confrontarse con el desencanto ideológico de los movimientos armados que nacieron bajo banderas revolucionarias, pero han terminado muchas veces repitiendo lógicas autoritarias y sectarias.

Anderson no lo dice explícitamente, pero sugiere que el problema no está en los ideales en sí, sino en su deformación histórica que terminan instrumentalizando el marxismo que, convertido en una bandera vacía, se utiliza como excusa para el poder. Sin embargo, lo central de estos capítulos es cómo vemos emerger entre las ruinas del conflicto los gestos de vida —como las flores en medio de la guerra— que nos recuerdan que la lucha por lo humano, la dignidad y la fraternidad aún persiste latente incluso en los más crueles contextos.

La sección de África es, quizás, una de las más desgarradoras del libro. En Estado del terror, Anderson retrata la dictadura de Charles Taylor en Liberia, una de las más crueles de la historia contemporánea, marcada por el uso sistemático del miedo, los niños soldados y la violencia ritualizada. Una historia de violencia se adentra en Sierra Leona, donde los ecos del conflicto liberiano reverberan en mutilaciones, violaciones masivas y una población civil devastada. Finalmente, en La misión, el autor acompaña a una fuerza de paz de la ONU, evidenciando no sólo la precariedad de sus recursos, sino también las contradicciones éticas de su labor, muchas veces impotente o incluso cómplice frente a la barbarie.

Anderson transmite no solo el dolor de las víctimas, sino también el cansancio de los doctores, activistas y soldados. Todos parecen atrapados en una maquinaria que ya no saben cómo detener, y la ayuda internacional o, más bien, lo que aparenta ser “ayuda internacional” se convierte en una especie de pantomima bélica, que muchas veces empeora las cosas o reproduce el caos que dice querer resolver.

A lo largo de estos capítulos, Anderson vuelve a escribir con esa distancia justa que le permite observar sin juzgar, pero que no neutraliza la emoción que atraviesa sus relatos. Su presencia en los territorios le da acceso a testimonios brutales, a cuerpos marcados, a miradas quebradas que no necesitan adjetivos para impactar. Lo más inquietante de esta sección es que el horror no proviene de ideologías claras o proyectos políticos fallidos, como en Medio Oriente o Asia, sino de una descomposición total del sentido. La violencia aquí es absurda, caótica, sin justificación ni horizonte. Nos encontramos frente a naciones desarticuladas donde el Estado no protege, sino que violenta o desaparece. Donde no hay ley, reina el miedo. En ese vacío, Anderson se plantea en una posición impotente pensando qué puede decir el periodismo ante lo inenarrable y cómo narrar el mal sin convertirlo en espectáculo. África aparece, así como el límite del lenguaje y de la razón, donde la historia dejó de escribirse con ideas y comenzó a grabarse sobre la carne.

La sección dedicada a Latinoamérica tiene un tono distinto, más íntimo y emocional, donde Anderson pone en juego no solo su mirada periodística, sino también una conexión afectiva con los territorios. En El asesinato de Benjamín Flores, retrata el asesinato de un joven periodista en México, símbolo de la violencia ejercida contra quienes se atreven a denunciar al narcotráfico y la corrupción. El texto funciona como homenaje y también como denuncia: el silencio cómplice, la impunidad estructural y el abandono estatal se encarnan en la muerte de Flores. En La orilla distante, se adentra en Colombia para mostrar los efectos persistentes del conflicto armado y el narcotráfico, describiendo un país dividido entre los anhelos de paz y las inercias de la guerra. Finalmente, La guerra eterna explora la situación de Cuba, con una mirada crítica y empática sobre el desgaste de un proyecto revolucionario que, aunque lleno de ideales, terminó encallado en el autoritarismo y la precariedad cotidiana.

En estos tres capítulos, Latinoamérica se revela como una región donde la violencia política, social y económica convive con formas de resistencia, memoria y deseo de transformación. A diferencia del caos africano o de las guerras imperiales en Medio Oriente, aquí la violencia tiene rostro de Estado, de ideología, de sistema económico, y se vuelve más reconocible, más cercana. Anderson no se posiciona como extranjero ajeno, sino como alguien que mira desde adentro, que conoce los códigos y los contextos, y que por eso puede narrar con humanidad y lucidez. Es quizás en esta sección donde más se manifiesta su simpatía por los movimientos sociales, por los márgenes, por los vencidos.

Con Latinoamérica, que es quizás la reflexión más compleja y emotiva del libro, con una conexión emocional genuina y evidente, viene un apartado que analiza los fenómenos de guerrillas, donde se profundiza en una de las tesis más recurrentes y del libro, como la resistencia a la opresión hegemónica desde la lucha armada se vuelve un campo de contradicciones. A través de cinco capítulos —Mitos de la creación, Una realidad paralela, Haciendo la guerra, Sistemas de injusticia y Diccionario de la guerra— Anderson se interna en el corazón de distintas insurgencias, desde la Sierra colombiana hasta las selvas centroamericanas, reconstruyendo las raíces míticas, ideológicas y afectivas de estos movimientos.

No se limita a una mirada externa o moralista, sino que se adentra en las subjetividades de quienes empuñan las armas, humanizándolos sin justificar ni condenar. Lo que emerge es una cartografía del idealismo revolucionario, la frustración, la violencia interna y los dilemas éticos que atraviesan a los guerrilleros. Anderson muestra cómo las guerrillas nacen del hambre, de la exclusión y de las injusticias históricas, pero también cómo se transforman, con el tiempo, en estructuras cerradas, jerárquicas y, a veces, contradictorias con sus principios fundacionales.

Este bloque es especialmente poderoso porque condensa una de las tensiones centrales del libro: la distancia entre los ideales del socialismo y su aplicación fallida o violenta. A través de estas crónicas, el autor nos obliga a hacernos preguntas incómodas sobre los límites de la lucha armada, sobre la figura del revolucionario y sobre lo que se entiende por justicia en contextos de guerra prolongada. Es aquí donde el título del libro —He decidido declararme marxista— adquiere un matiz aún más complejo, pues deja en evidencia que declararse marxista no es adherir ciegamente a una causa, sino más bien una forma de asumir críticamente la historia, los errores y las utopías de quienes han intentado transformar el mundo por las armas.

La última sección del libro Poder y política funciona como una suerte de epílogo ampliado, donde Anderson deja el frente de guerra para concentrarse en las formas que toma el poder político tras los conflictos, o en medio de ellos. En estos capítulos —que van desde la epidemia del SIDA en África hasta el retorno de Lula en Brasil— el autor explora las figuras de líderes, caudillos y presidentes, así como los sistemas que los sostienen y las tensiones entre esperanza y desencanto.

La figura del poder aparece aquí como algo siempre ambiguo: capaz de ofrecer estabilidad y progreso, pero también fácilmente corrompible, amparado en la represión o la demagogia. Lo político se vuelve más cotidiano, más institucional, pero no por eso menos violento o contradictorio. En capítulos como La tumba de Lorca o El señor de las chabolas, Anderson muestra cómo el pasado (la memoria, los crímenes sin justicia, la marginalidad estructural) se filtra constantemente en el presente. Y en Un hombre nuevo o La restauración de Lula, el libro cierra con una mirada hacia los liderazgos latinoamericanos progresistas, señalando tanto sus promesas como sus límites.

En este cierre, Anderson no ofrece certezas, pero sí deja entrever que el marxismo al que alude en el título no es un dogma, sino una pregunta abierta. Es, quizás, un lugar desde donde mirar críticamente el poder, empatizar con los excluidos y exigir un futuro distinto al que el neoliberalismo y las dictaduras han ofrecido durante décadas, un futuro donde el sistema político no funcione como una estructura que absorbe cualquier alternativa en dinámicas de poder, donde los órdenes nuevos no repitan los vicios de los viejos regímenes, donde los movimientos que nacieron desde la resistencia y que acceden al poder, no acaben replicando las prácticas que combatían.

En definitiva, He decidido declararme marxista no es una defensa ciega del socialismo como régimen que pelea en contra de opresión capitalista, ni una apología de la violencia revolucionaria, sino una lúcida confrontación con los límites, contradicciones y tragedias de los proyectos que han intentado transformar el mundo por las razones correctas e incorrectas. La tesis que recorre este libro, y que aquí se ha querido sostener, es que declararse marxista no implica la adhesión automática a una doctrina o un partido, sino el compromiso ético con una mirada crítica sobre el poder, un rechazo frontal a la naturalización de la injusticia y una apuesta, aún vigente, por la dignidad humana.

El valor del libro no radica solo en los hechos que se narran, sino en cómo están descritos. La escritura de Anderson es dolorosamente bella, una prosa que parece ficción por su detalle y su lirismo, pero que nos recuerda a cada página que lo que leemos son vidas reales, cuerpos reales, muertes reales. En su manera de acercarse a los sujetos, de dejar que sean ellos quienes hablen, de no dictar juicios explícitos, pero permitir que la violencia estructural se revele sola, el autor construye un espacio de reflexión que interpela tanto al lector del norte como del sur, tanto al descreído como al comprometido.

Y es desde ese lugar, desde la crítica feroz a los regímenes que traicionaron sus ideales, desde la compasión hacia quienes han sufrido bajo toda forma de poder opresivo, que surge la esperanza. Una esperanza frágil pero persistente: la de un futuro donde el sistema político no funcione como una máquina de reproducción de violencia, donde las revoluciones no se traguen a sus hijos, donde la justicia no sea un privilegio sino un derecho, y donde la libertad no se compre ni se imponga. La lucha por un sistema verdaderamente humano –que vaya más allá de la ambición de poder y dinero, más allá de los dogmas y los ejércitos– es una lucha que aún no ha sido derrotada. Mientras exista quien la imagine, quien la escriba, quien la viva o la sueñe, esa posibilidad seguirá latiendo.

Ficha Técnica

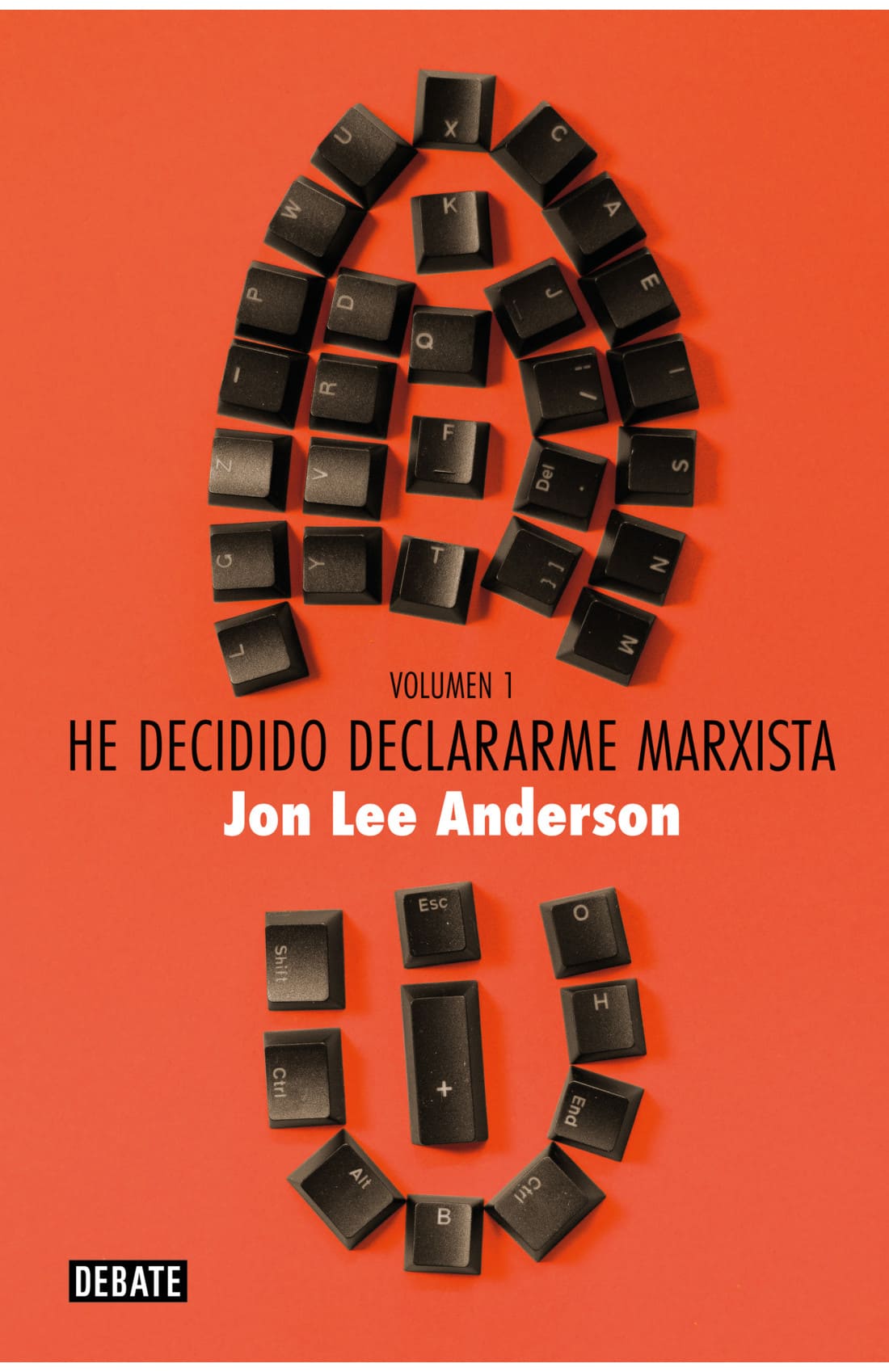

Título: He decidido declararme marxista

Autor: Jon Lee Anderson

Año: 2023

Editorial: DEBATE – Penguin Libros

Páginas: 1138

Colección: Crónicas

Género: Crónica periodística / Reportaje literario / Ensayo político

![]()