Por Victoria Bustos Arancibia

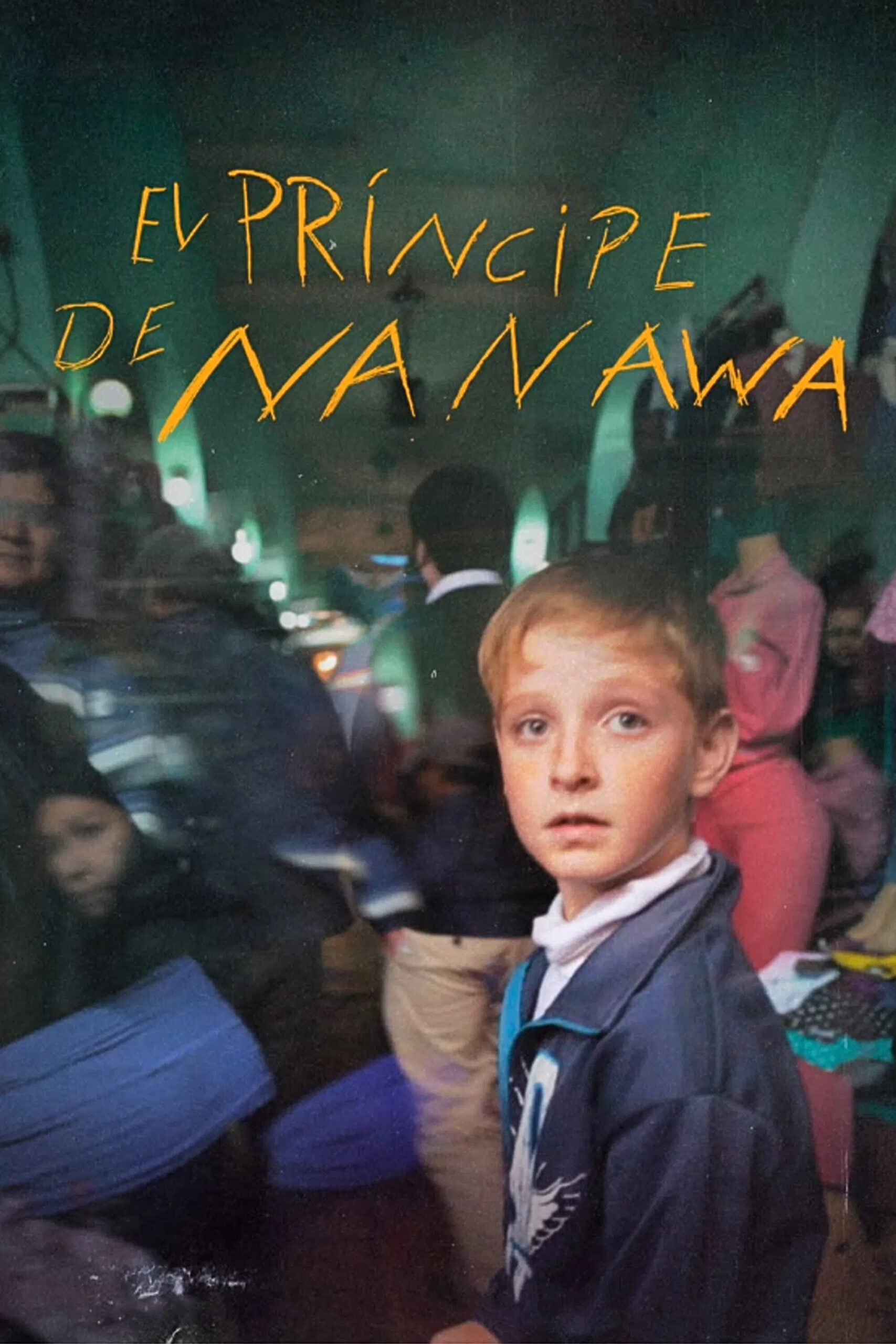

Con El príncipe de Nanawa, Clarisa Navas emprende una de las aventuras más ambiciosas y emocionalmente arriesgadas del documental latinoamericano reciente. La cineasta en su primer proyecto largometraje se propuso seguir durante casi una década la vida de Ángel Stegmayer, un niño que conoce por azar en la concurrida pasarela que une Nanawa y Clorinda, por ende, Paraguay y Argentina. Lo que comienza como la curiosidad por un pequeño con muchas ganas de hablar, lúcido y magnético, se transforma con el tiempo en un experimento cinematográfico que desborda las fronteras entre el objeto de filmación y el equipo que lo filma.

Navas no solo graba a Ángel, lo escucha, y ese gesto —tan importante como decisivo— genera un vínculo que desdibuja la estructura del film. Porque la cinta no se limita a retratar a su protagonista, a momentos también se vuelve una extensión de esas ganas que “el principito” tenía de comunicar todo un mundo interno, al mismo tiempo que su realizadora y otras personas detrás de la producción rompen con la cuarta pared del cine que están creando. Así, la película se contamina de la vida real, y a través de los casi diez años de grabación se capta tanto la maduración en edad del joven, como el nacimiento de una familia afectiva de rodaje, y el perfeccionamiento progresivo de la propia técnica y propósito de la directora.

A diferencia de Boyhood (2014, de Richard Linklater) —la referencia más inmediata por acumulación temporal y género temático— aquí no hay un guion que dictamine las caracterizaciones ni un diseño previo de arcos dramáticos. La materia prima de este documental es la vida misma, con su desorden y su imprevisibilidad, entre cumpleaños, trabajos precarios, relaciones de amistad y de amor, el luto y, en el caso más extremo, la pandemia mundial de 2020 que dio cierre temporal al puente fronterizo e interrumpió el flujo de la producción de la cinta. Navas a menudo acepta la incertidumbre y la narración inevitablemente fragmentaria, permitiendo complementar con imágenes que el propio Ángel se atreve a filmar, con capturas anecdóticas de smartphones, y hasta audios de chats privados.

Uno de los mayores logros de Clarisa Navas es no embellecer ni banalizar la escasez ni las dificultades en el diario vivir de Ángel, tampoco se aprovecha del estereotipo del “niño callejero”, como ocurre en documentales con temáticas similares donde hay una distancia emocional mayor entre quien estudia y quien es estudiado. Ángel no es un símbolo, es un chico básicamente corriente, pero con su chispa, con sueños arbitrarios, momentos de torpeza, irrupciones de ternura y emoción, un dialecto único otorgado por la zona dónde crece, con juicios que a veces demuestran perspicacia y otros que revelan una identidad en construcción y dudas.

Sucede que el registro está interesado exclusivamente en él, y no en lo que él podría representar de su comunidad o generación, aunque el relato sí es capaz de mostrar la realidad que lo rodea: vemos que su pueblo se inunda casi tres metros en una temporada difícil de lluvias, para luego pasar a secarse hasta desaparecer el río, y cambiando completamente la configuración del paso entre Paraguay y Argentina; se nos enseña cómo funciona la actividad comercial y laboral a cada lado del puente, incluso su dimensión ilegal; se capta algo de la tensión social del uso del guaraní en el ámbito escolar y académico, entre otras cosas. Todo lo anterior se revela casi por accidente, pero que se incluye en el corte final de más tres horas de metraje, en una decisión posterior de montar una obra cinematográfica tan completa en develar el mundo interno de Ángel, como su mundo externo.

Visualmente, El príncipe de Nanawa es menos un despliegue estético que un acto de resistencia al olvido. La acumulación de imágenes no apunta a la grandilocuencia de la cámara versus la memoria, sino a la experiencia de ver crecer a alguien, con la velocidad que solo el cine puede condensar, generando otro vínculo íntimo que no ha sido mencionado, uno entre Ángel y el espectador. Juntos observamos muchos detalles de la transformación física y emocional del protagonista, al punto de que la posición de la audiencia pasa a convertirla en testigos de su vida, parecido al fenómeno parasocial entre los seguidores e influencers, vlogueros o youtubers.

Entonces, tanto dejarse encantar por la película como el haberla creado deja un gesto residual: la certeza de que el cine documental puede ser una forma de cuidado, un modo de decirle a quiénes están siendo retratados que su vida importa, que merece quedar registrada, que su existencia es parte de la memoria colectiva.

El príncipe de Nanawa no está exenta de desafíos, de hecho, su extensión puede poner a prueba la atención, además de cierta dispersión en la elección de filmar algunos momentos y otros no, pero no es una apuesta difícil, ya que rápidamente la consideración es recompensada con una profundidad pocas veces alcanzada en estas historias. Una película irremplazable que, por su forma, contenido y honestidad, merece ser celebrada y debatida en el escenario internacional.

Ficha técnica

Título original: “El príncipe de Nanawa”

Dirección: Clarisa Navas

Guion: Clarisa Navas

Fotografía: Lucas Olivares, Clarisa Navas

Montaje: Florencia Gómez García

Sonido: Mercedes Gaviria

Producción: Yagua Pirú cine, Tekoha Audiovisual, Gentil, Invasión Cine, Autentika films

Intervenciones de: Ángel Stegmayer Caballero, Fabiana Centurion, Luci Caballero

País: Argentina (en coproducción con Paraguay)

Año: 2025

Duración: 212 minutos

Género: Documental; Maduración de edad

Participante de la Competencia Internacional de FIDOCS 29, en 2025.

![]()