Por Fernando Garrido

Durante un momento, ya no recuerdo cuánto, estuvimos frente a la mejor obra que ha dado estos meses las murallas del GAM. La rabia, la incredulidad o la necesidad de vociferar luego de encontrarnos con sus muros pintados, nos privó de conmovernos; el espanto que pretendía causar el borrado fue tan eficiente, que impedía emocionarnos con el mensaje que estaba inscrito en ella. Como un saludo, como un hito señalando lo trascendente, durante unas horas, como el fuego de una vela que llega a fin, “Lo que no se puede olvidar” enfrentó nuestras neurosis hasta que volvió a ser tragada por la saturación que transparenta; ridiculiz ó nuestros debates en torno a la preservación del arte urbano y la posibilidad de este, de jugar en las coordenadas del sistema mercado/objeto en cuyas adiestradas garras ya se barajan argumentos.

ó nuestros debates en torno a la preservación del arte urbano y la posibilidad de este, de jugar en las coordenadas del sistema mercado/objeto en cuyas adiestradas garras ya se barajan argumentos.

El correr de los días en este octubre eterno, ha hecho que la vida cotidiana y las aventuras cara a cara que ésta nos presenta, redefinan las coordenadas de una normalidad que no se atreve a ser proclamada ni deseada. Por eso es que el acto de borrar lo plasmado sobre las paredes del GAM se instala como un programa recuperación de normalidad, o mejor dicho, una muestra que nos recuerda de qué está hecha: uniformidad y silencio. Un andamiaje de programas configuradores de una normalidad que desde octubre se han vuelto inverosímiles para una generación, y de ahí que fusión y disolución sean una de las tantas operaciones en las que operaban los mensajes plasmados sobre esas paredes. La extensión del despertar integró los signos del folklorismo de la izquierda vernácula chilena, pero en clave testimonial en la figura de Gladys Marín y Victor Jara, a los cuales se han sumado Pedro Lemebel o Hija de Perra, la Mistral o Violeta Parra, quienes alcanzaban su legitimidad no en las banderas o proclamas que los definían, sino en el testimonio de vida que estos proyectaban. Esto no quiere decir que se devalúen sus figuras o menosprecie los mundos desde los cuales surgen. El tema es otro.

Lo que se aferraba a la máscara oxidada del GAM era (entre muchas otras cosas) un grito contra una modernidad anhelada que de pronto se transformó en la mecanización del sin sentido, en semilla envenenada, en la humareda, el universo plástico, el caos climático, la vejez sin esperanza, la niñez como un semillero de capital humano, la mutilación institucionalizada, la violencia como práctica cotidiana, el sexo como pandemia y la vida como mercancía. Un futuro que presentaba como conquista de su destino la exclusión de los cuerpos, los sudores y pesares de una humanidad ineficiente e improductiva, eufemismos con los que morigera el desprecio por su fragilidad y límite.

Diluido por tanto el futuro o su posibilidad de encontrar fundamento en él para empujar el carro de nuestra historia, más convencidos de la debacle medioambiental que del fin de capitalismo como plantea Zizek, a sus portavoces y representantes cada pegatina, esténcil, serigrafía, collage, pastiche, dibujo, panfleto, hilado, fotografía, grafiti o cuanto pueda sostenerse en una pared y su incontenible capacidad generadora de relaciones, enrostraba la ridiculez de sus esperanzas elevando a Picachu, Matapacos, NalcaMan, Estúpido y Sensual SpiderMan, Pareman y tantos más pueda el kitsch endiosar, a un altar que ellos no alcanzarán. Y es que si algo tiene de certero el desprecio hacia nuestra postdictatorial historia, es su transitar de una sociedad sin política como la soñó Guzmán, a una política sin sociedad. De ahí que el desprecio expresado también sea a los exégetas de la realidad, los mandarines de lo posible y profetas de la técnica, los cuales intentaron vendernos un ecumenismo más devoto de los templos del neoliberalismo que de la deliberación social.

La revuelta o el ensayo de revolución que vivimos, había impactado no sólo el paisaje y sus tránsitos, reordenado hasta los pesos relativos que las palabras tienen en nuestra habla. La empatía se transformó en la moneda de cambio con la cual se le reclama al mundo lo que ayer señaló con piedad o fraternidad, la paz es lo que era el orden y el verde lo que fue rojo, así como ciudadano es el aguado sustituto de un pueblo, al cual no se tiene el pudor de nombrar. De ahí que la normalidad como deseo o estandarte es la derro ta para unos, el horizonte para otros. Enfrascados en la necesidad de definiciones y distinciones, cada concepto, color u emoción ante el presente, señalan y reducen nuestra posición frente a la realidad. Ensimismados unos, exultantes otros, nuestro “despertar” ha atizado la hoguera de nuestros preceptos, vanidades y pasiones, y el brillo que producen sus llamas encienden la mirada de quienes gozan la erótica del caos, o ven en ellas los signos de los últimos tiempos.

ta para unos, el horizonte para otros. Enfrascados en la necesidad de definiciones y distinciones, cada concepto, color u emoción ante el presente, señalan y reducen nuestra posición frente a la realidad. Ensimismados unos, exultantes otros, nuestro “despertar” ha atizado la hoguera de nuestros preceptos, vanidades y pasiones, y el brillo que producen sus llamas encienden la mirada de quienes gozan la erótica del caos, o ven en ellas los signos de los últimos tiempos.

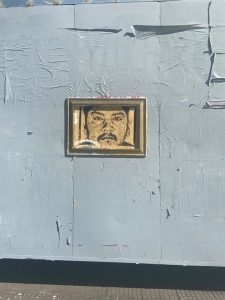

Pienso en quien tuvo por misión en medio de la noche pintar las paredes del GAM y el gesto que se permitió dejando esa imagen encuadrada de Catrillanca impoluta, y como ese pequeño acto de soberanía, configuró una de las obras más significativas de las que se han visto en los últimos meses, sustituyendo el pastiche y el collage por la simpleza y potencia de la verdad, d espejando la saturación visual, reordenando la secuencia de relevancias.

En este nuevo Chile, en el cual revientan los ojos a Gustavo Gatica o Fabiola Campillay y no sabemos quién lo hizo, en el cual compras un AK-47 o se ordena borrar todo acto de disidencia visual y no hay responsables, en ese mismo y cobarde anonimato, la voluntad en ese cuadro quedaba expresada, recordándonos que siempre hay algo más importante que los pesos que pagan la vida, aunque la ausencia de ellos la ahogue la mayor parte de las veces. Su preservación resignificó la obra, la despojó de autoría y compartió con quien ostenta su manufactura, la posibilidad de su existencia.

Ficha técnica

Título: Lo que no se puede olvidar (2020).

Autor: La voluntad

Fecha de apertura: 18 de octubre del 2019

Galería: en las pared exterior del GAM.

Fotos: Cynthia Vanlerberghe

![]()