Por Pilar Alcántara

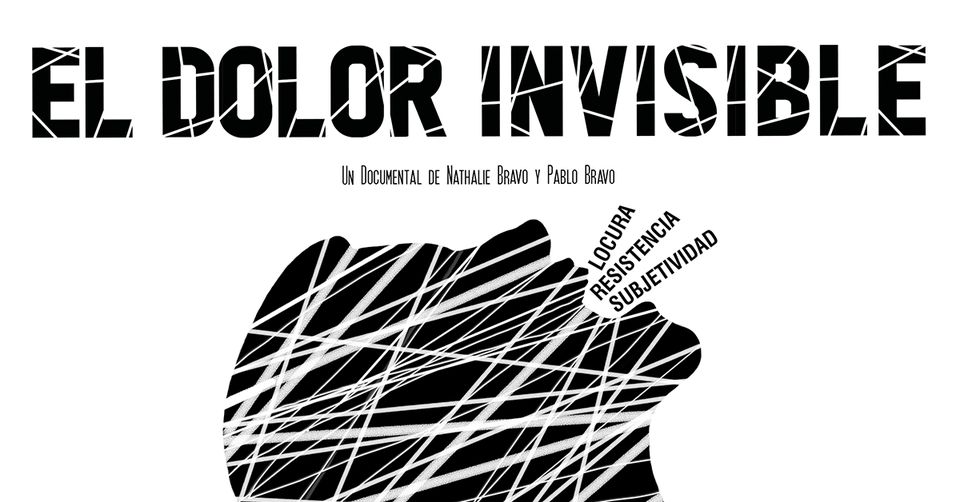

En la Cineteca Nacional del Centro Cultural de la Moneda inicia su temporada 2023 con el documental El Dolor Invisible, dirigido por Nathalie Bravo, antropóloga y etnocineasta chilena, y Pablo Bravo Argandoña, cineasta y documentalista. En formato testimonial nos comparte el caso de José Vergara Espinoza, quien el 2015 fue detenido durante una crisis de salud mental en la comuna de Alto Hospicio, convirtiéndose desde ese día en detenido desaparecido en democracia, ya que nunca más su familia lo volvió a ver o a tener información de su paradero.

Paralelamente, Elisa Monti, escritora de Anotaciones sobre la locura y activista por la defensa de los derechos de las personas catalogadas por la psiquiatría como locas, comparte su experiencia en SENAME donde confirma la negligente en la administración de fármacos en niños, niñas y adolescentes, provocando adormecimiento emocional, pero cuando se les deja de administrar el fármaco les genera un bombardeo de emociones y aparece el síndrome de abstinencia, motivo por el cual escapan en busca de droga. Esta dependencia a los fármacos provoca consecuencias a largo plazo en el aprendizaje, memoria y crecimiento, afectando significativamente las funciones ejecutivas.

Elisa comenta que el vivir en condiciones materiales indeseables como las que vivencio en SENAME son las que llevan a muchos niños, niñas y adolescente a ideas e intentos suicidas más que por el deseo de no querer vivir.

El documental plantea que mientras no existan condiciones de bienestar en el sujeto no puede haber salud mental. Invita a hacer un cambio de enfoque, visualizando el daño que genera en el ser humano un sistema de consumo e individualista, como es el sistema económico neoliberal imperante en Chile desde hace medio siglo, ya que éste no solo abusa y explota la naturaleza, sino que también al ser humano con extensas jornadas de trabajo, mala higiene del sueño y acentuando las diferencias de una pobreza estructural que es transversal en los pueblos Latinoamericanos.

Pobreza y salud mental son conceptos vinculantes y quienes en ese contexto padecen de una afección o patología son estigmatizados y judicializados. Tener una enfermedad mental sitúa en una categoría política que genera exclusión, pobreza, des empleabilidad y falta de vínculos sociales.

La base social pesa sobre la subjetividad, el endeudamiento, el empobrecimiento y la crisis de la institución familiar, son consideradas como producto de un sistema violento. Además, plasma una crítica al modelo biomédico, como modelo abstracto que bajo criterios de normalidad no reconoce la diversidad y enfatiza en la importancia de considerar al sujeto como histórico y biológico. Particularmente, en el caso de las mujeres, donde los procesos fisiológicos femeninos han sido patologizados, siendo vulnerables a violencia psiquiátrica por prácticas como el electroshock, esterilización e internación psiquiátrica. Frente a dos categorías, cordura versus enloquecer, una mujer con una patología de salud mental se enfrenta a cuestionamientos y pierde credibilidad frente a situaciones de abuso emocional, sexual o violaciones por parte del sistema legal sexista que protege indirectamente a los abusadores, siendo una práctica común el patologizar a las mujeres cuando denuncian, desvalorizando sus testimonios e invalidando sus relatos, generando aún más temor, culpa y vergüenza en ellas por su error de juicio.

El docente y académico Carlos Pérez plantea que el estado mental es una complejidad del cerebro en estudio constante, ya que la diversidad neurológica no ha permitido establecer cómo actúan los fármacos en cada una de ellas, cómo es el funcionamiento del cerebro, cómo elabora la mente y cómo nos relacionamos con la realidad. Por ello, destaca que la fuerza del movimiento social que levanta las necesidades y crítica al sistema de salud junto con el apoyo entre pares es fundamental para el desarrollo de una psicología social, comunitaria.

Si bien la directora comenta que el documental fue grabado a una sola cámara, las tomas aéreas y panorámicas aportan enormemente a las fotografías de este, el cual comienza con una toma aérea del Suicida Center que junto con el Metro tren y la red de Metro se han convertido en los espacios con más eventos suicidas en Chile.

Solo nos queda comprender que una descompensación producto de una esquizofrenia como lo que le sucedió a José Vergara Espinoza, no es delito y que el testimonio de una mujer frente a una situación de abuso no puede ser estigmatizado y patologizado. Para afrontar esta crisis en Salud mental es necesario ser respetuosos para convivir con los otros. Hablar de salud mental y de conceptos como bienestar y calidad de vida, permite visibilizar las debilidades del sistema para trabajar en mejorarlas. El mal uso de fármacos y del lenguaje puede tener un impacto significativo en la vida de un ser humano, y nos invita a tomar conciencia del deseo de muchas personas de dejar de sentir malestar y la necesidad de sentirse feliz para comprender el calvario que provoca una enfermedad de salud mental que te empobrece, te aísla y sitúa en el abandono social.

FICHA TECNICA

Título: El Dolor Invisible

Dirección: Nathalie Bravo, Pablo Bravo

Producción: Nathalie Bravo

Investigación Documental: Nathalie Bravo

Guion documental: Nathalie Bravo, Pablo Bravo

Fotografía: Pablo Bravo, Rafael Parra

Operador Drone: Andréz Quiróz, Enzo Giusti

Fotografías Hospital Horwitz: Felipe Pizarro

Dirección de arte: Nathalie Bravo

Sonido directo: Nathalie Bravo, Pablo Bravo

Montaje: Pablo Bravo

Post producción: Pablo Bravo

Año: 2022

Duración: 63 Min

País: Chile

Clasificación: +7

![]()