Por Magdalena Hermosilla

Ser joven hoy en Chile es habitar un mundo que se descompone a un ritmo acelerado. Es ver cómo las promesas del futuro se disuelven entre sueldos miserables, enfermedades crónicas que aparecen cada vez más temprano, comida ultraprocesada, drogas que calman pero no curan, vínculos afectivos rotos o ausentes, y una ansiedad que nos hace refrescar las redes sociales compulsivamente mientras el planeta se calienta un poco más. Frente a este paisaje distópico, aparece también una fe extraña en ciertos lugares, ideas o escapes —como Nueva Zelanda— que ofrecen la ilusión de una vida más limpia, más simple, más digna. Como si, al otro lado del mundo, aún existiera una salida. Pero lo sabemos, esto no es más que un espejismo.

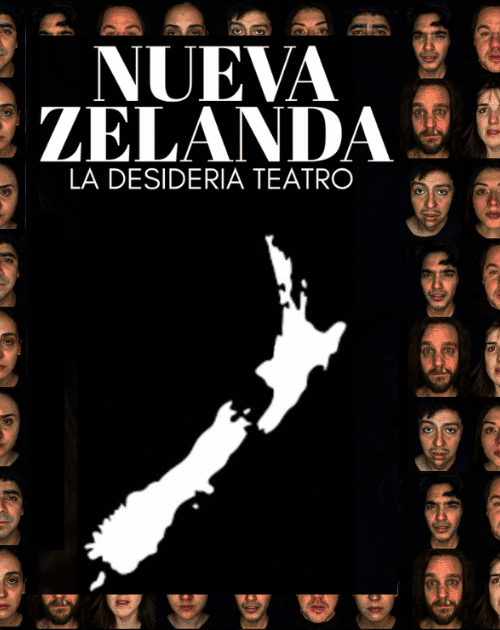

Nueva Zelanda, obra escrita y dirigida por Antenor Allendes y estrenada por la compañía La Desideria en el Teatro Camilo Henríquez, capta con sorprendente lucidez esta sensación generacional. Ambientada en el Santiago del año 2032 —un futuro apenas exagerado, marcado por el desempleo, la violencia, la enfermedad y la desesperanza—, seguimos a diez personajes que conviven en un mismo edificio y cuyos caminos se entrelazan en una red de vínculos tan absurdos como reconocibles.

Desde distintos ángulos, cada uno refleja síntomas del colapso contemporáneo, el aislamiento, el miedo, el deseo de fuga, la precariedad emocional y material. Con un tono grotesco, sarcástico y profundamente chileno, la obra construye una comedia amarga donde reírse parece ser el único gesto posible frente a la catástrofe del presente. No hay grandes discursos, solo fragmentos de pensamiento que se cruzan como lo hace nuestra propia mente ante un mundo que ya no tiene sentido.

La intensidad y el ritmo esquizo de la obra se sienten desde el primer minuto. La velocidad de los diálogos, las interrupciones constantes, los soliloquios que se atropellan unos con otros, generan una sensación de sobresaturación que no es gratuita, sino una traducción del estado de alerta permanente en que vivimos en el presente. Es un mundo loud, donde todo suena fuerte y todo pasa demasiado rápido. No hay espacio para la contemplación, la quietud ni la calma, a menos de aquella que ocurre en la absorción de nuestras pantallas.

Los personajes se relacionan desde ese mismo frenesí, con movimientos cortantes, filudos, cargados de una energía nerviosa que tensiona el cuerpo y la palabra. En esta vorágine, el elenco brilla. Cada actriz y actor logra encarnar una figura reconocible de nuestro tiempo —el que consume, el que evade, el que espera, el que ya no espera nada— y, aún así, dotarlos de singularidad. Son arquetipos, sí, pero también espejos de nuestras propias contradicciones, funcionando como fragmentos de una psiquis colectiva disociada y al borde del colapso.

El diseño de luces, a cargo de Tobías Díaz, se articula como un dispositivo clave para sostener este universo disonante. Las luces no acompañan simplemente la escena, irrumpen en ella. Son dramáticas, abruptas, casi violentas. Cortan el espacio, marcan las transiciones, obligan al ojo a moverse frenéticamente de un lado al otro. Funcionan como una traducción lumínica del caos emocional y estructural que viven los personajes. Esta herramienta no solo refuerza el vértigo escénico, lo intensifica, dejando al espectador en un estado constante de alerta. Como si el mundo del 2032 que se presenta no permitiera treguas ni zonas de confort. Su diseño está dispuesto para hacernos sentir el colapso como una atmósfera instalada.

La música y el diseño sonoro, en manos de Vicente Con Rojas, también se administran con una filuda precisión. En una obra que respira aceleradamente, el silencio y la ausencia de música incidental se vuelven un espacio de suspensión necesario. La música aparece solo en momentos justos, casi como leitmotivs que irrumpen con intención, destacando, por ejemplo, el tono de llamada de Hugo o la canción Que cante la vida de Alberto Plaza que actúan como recursos de ruptura, cada vez más intensos, que van acompañando el aumento del frenesí dramático.

Estos recursos refuerzan la idea de lo cíclico y lo repetitivo. Los patrones que se repiten en un mundo que parece girar en un círculo vicioso incontrolable hacia su propio colapso. Estas decisiones sonoras hacen eco de una sensación contemporánea de encierro dentro de ciclos que no cesan, nos enfrentamos a los mismos errores, a las mismas violencias, a las mismas rutinas disfrazadas de cambio.

A su vez, la escenografía de la obra funciona como espacio y como un personaje más. El edificio en el que convergen los diez personajes encapsula los motivos del hacinamiento, la precarización, el control y la diversidad que caracterizan al Chile contemporáneo. Es un espacio que, sin ser complejo en su diseño, permite una lectura directa. Es un departamento, una recepción, un edificio como cualquier otro, pero convertido en microcosmos de una sociedad rota.

Desde su literalidad escénica emerge una potencia simbólica que sostiene las múltiples tramas sin que estas se dispersen. La arquitectura del espacio permite que los personajes, tan distintos entre sí, converjan en una misma circunstancia, en una convivencia forzada que remite tanto a la vida urbana como a las formas de control social. Esta simpleza explícita en el diseño se transforma en una herramienta narrativa que hace posible seguir la historia de forma orgánica, ayudando al espectador a orientarse sin perderse en el vértigo del montaje.

Estas decisiones técnicas —de iluminación, de música, de escenografía— actúan como anclas emocionales y narrativas que permiten al espectador orientarse dentro de un relato múltiple y fragmentario. El mayor logro de Nueva Zelanda es que, a pesar de su aparente desorden, nunca cae en la confusión total, su dramaturgia es, además, meta-consciente de la inverosimilitud de su forma.

El caos está meticulosamente organizado. Cada actor, cada foco de luz, cada sonido, cada elemento del espacio, se articulan estratégicamente para construir un sistema escénico coherente en su disonancia. Esto permite que el espectador transite con claridad entre las tramas de cada personaje y de todos en su conjunto, sin necesidad de una narración paternalista ni de didactismos. La obra exige atención, sí, pero nunca se vuelve opaca o impenetrable. Es una dramaturgia del exceso que, paradójicamente, da sentido al sinsentido de nuestro tiempo.

Esta articulación entre lo simbólico y lo narrativo es lo que distingue a esta obra del grueso del teatro contemporáneo que tiende, en ocasiones, a perderse en el absurdismo sin brújula. En los últimos años, hemos visto cómo el teatro ha intentado despegarse del relato puramente narrativo y racional para abrirse a lenguajes más sensoriales, emocionales o abstractos. Sin embargo, en ese tránsito, muchas veces se ha caído en propuestas que priorizan lo obtuso sin una pauta clara, sin un objetivo narrativo discernible.

Nueva Zelanda, en cambio, abraza lo absurdo sin renunciar a la lucidez. La obra distribuye con inteligencia los momentos de delirio o trascendencia, como ocurre con los parlamentos de Carlita, que amplifican el eco simbólico de lo que acontece. Esa estrategia de compartimentalizar el comentario etéreo, de darle un espacio y un motivo, permite que el caos no se disperse, sino que se desenvuelva orgánicamente. Y en esa organización, se articula una crítica feroz y certera al presente.

Si algo nos propone Nueva Zelanda es que este mundo que habitamos —saturado, enfermo, absurdo— solo puede comprenderse desde la fragmentación propia de los procesos acelerados y erráticos de los que formamos parte. No hay respuestas cerradas, lo que hay es la posibilidad de reconocerse en el otro, de reírse del sinsentido compartido, y de resistir en medio del colapso.

Resistir, aquí, no significa ofrecer soluciones, sino atreverse a nombrar, a sostener el espejo frente a la sociedad rota del capitalismo tardío y sus delirios, a desenmascarar la precariedad disfrazada de éxito. En un país aún supeditado a lógicas neocoloniales, donde se espera que el sistema funcione mientras todo se desmorona, esta obra emerge como un llamado urgente a no olvidar que el primer acto de resistencia es reconocernos en lo absurdo de nuestra realidad, verla colectivamente, con lucidez y claridad.

Pues… aunque están los que piensan solo en destruir y están los que creen que todo es en vano y que el mundo va a morir, estamos nosotros para despertar el sueño perdido, el sueño que todos podemos realizar.

Ficha técnica

Título: Nueva Zelanda

Dirección y dramaturgia: Antenor Allendes

Producción: Compañía La Desideria Teatro

Producción general: Álvaro Cisternas

Elenco: Elías Painemal, Rebeca Henríquez, Nicolás Ruiz, Javiera Aceitón, José Sánchez, Paula Cruz, Alex Acevedo, María José Castillo, Álvaro Cisternas y Clarita Giacaman

Música y sonido: Vicente Con Rojas

Diseño de iluminación y asesoría de vestuario: Tobías Díaz

Duración: 90 minutos

Estreno: Jueves 31 de julio de 2025

Coordenadas:

Teatro Camilo Henríquez

Amunátegui 31, Santiago, Chile.

Funciones de Jueves a sábado 19:30 hrs

Matinés sábado 16:00 hrs.

Entradas por www.ticketplus.cl o ingresando a la bio de Instagram de @la.desideria.teatro

![]()