Por Paulo Adriazola Brandt

No imagino un lector que no desee encontrar una historia bien tramada, es decir, hallar una secuencia de hechos alineados con maestría, para que despierten lo que en realidad necesitamos de ese libro: la seducción que provoca el acto de imaginar. Aquello que es sorprendente por improbable, aún dentro del universo de la fantasía y de la ciencia ficción, nos lleva hacia el embrujo que posibilita evadirnos del mundo. Henry James, el gran novelista norteamericano, lo expresó de esta forma: “El éxito de una obra de arte puede medirse por el grado en que produce una cierta ilusión; esa ilusión hace que por un instante creamos haber vivido otra vida, haber tenido una milagrosa ampliación de la experiencia”. Soñar. Es lo que buscamos al introducirnos en la ficción.

Pero hay una forma distinta de expresar la realidad, que se aleja de un tiempo lineal, de hechos dóciles que colaboran para que comprendamos el discurso que yace bajo la historia. Son escritores que observan la realidad desde otro lugar, o quizás la vean correctamente, tan confusa e indescifrable, que para cualquiera sería difícil explicarla. Una de esas autoras es la suiza Fleur Jaeggy (1940), que pareciera rechazar la historia que se cuenta a través de hechos definidos, y en cambio aparece en su esplendor el lenguaje, vehículo insustituible de la literatura. Y las palabras son las que nos seducen, la manera de contar, la prosodia y el encanto de la difícil coherencia verbal. Algo parecido ocurre cuando leemos un poema, y Paul Valery, el poeta francés lo dijo de esta forma: “La poesía es el intento de restituir, a través del lenguaje, aquello que tratan de expresar, oscuramente, los gritos, las lágrimas, las caricias, los besos, los suspiros”. Y es esta herramienta la que usará Fleur Jaeggy, para restituir aquello que intenta expresar el miedo.

En la novela El dedo en la boca, su ópera prima de 1968, la autora nos invita a observar los acontecimientos como si fueran retazos, o claves de una historia que no se deja ver completamente. Todo comienza con una confesión de la protagonista, Lung: “Tengo un defecto que cultivo bastante. Los demás lo formulan así: tiene la manía de chuparse el dedo”. Esta actitud infantil se ha mantenido como un rezago de otra época que no la abandona, un mecanismo para mantener visible un trauma. Y en seguida nos presenta a Hortensia, una enfermera a quien le da órdenes: “Venga aquí, arrodíllese y enséñeme bien su cabeza”, ella se retira la cofia y aparece una cabeza calva, Lung no se escandaliza, pero se burla, la persigue, y con ello nos enteramos de su encierro. Hay que decirlo, Lung no tiene más de veinte años, pero sí “una simpática experiencia general”.

Muestra una exasperación vital, una incomodidad que no le permite encontrar un instante de sosiego. Siempre habla o piensa sin coherencia, al parecer sin un objetivo, y cada vez que se entrevista con el médico, imagina que está en el salón de un tren “con los asientos de piel donde se puede reflexionar agradablemente, y se va de una estación a otra con alegría, aunque sin exagerar”. Mientras viaja, responde que ha dormido bien, mira hacia afuera y se sorprende con los glaciares. El tren, espacioso, fuerte, que la lleva a otro lugar, es el recinto imaginado que le da seguridad para hablar.

Pero la intimidad merodea en todas las descripciones que hace Lung y el narrador omnisciente, y parece estar ahí la razón del delirio en que transita la historia escamoteada. “Muchas veces pienso en cortarme el pelo, otras en cortarme la garganta, otras en arrancarme los ojos”, se acuerda Lung en tanto viaja en primera clase del tren. Y en esa intimidad empiezan a surgir los hombres, “me abandoné sobre un viejo que se caía entre mis brazos”, y a un amigo de su papá, que es al único que logra recordar porque “iba a menudo al cine con él”. No tenía más de cinco años y ya debía hacerse la simpática, la amable, bien educada.

La intimidad, aquella esfera que nos negamos a compartir, en la que residen los aspectos que rechazamos, lejos de la presencia del “falso Yo” que nos protege, y que el sicoanalista Harville Hendrix define como: “La fachada que erigimos para llenar el vacío creado por nuestras represiones”. De esta manera podemos ser aceptados por la sociedad. Entonces, es en esa intimidad donde reside el peligro, la vulnerabilidad, la exposición sin defensas para un niño, pero al poco tiempo la vamos cerrando, nos incomoda que alguien pretenda ingresar, dejamos claro que es un terreno vedado para cualquier visita que no haya recibido una invitación.

Por lo tanto, debemos entender a Lung a través del juego de palabras e imágenes que expresan la confusión en que se encuentra, el sinsentido en que se ha transformado su existencia, porque la sola voluntad no la ayudará a un orden, ni creará una estrategia de vida. Su intimidad fue violentada y por eso fue necesario internarla, la enfermera calva, luego una familia holandesa: “Me siento más bien atraída por esta pequeña familia holandesa. Estoy cuidadísima y excesivamente toqueteada”. Como verdaderos espectadores de los acontecimientos de la vida de Lung, debemos escucharla sin pretender que sus palabras fueran otras, no debemos abandonar las páginas del libro porque Lung no se expresa como quisiéramos, que hable claro para saber qué le ocurre de una vez, porque ella representa la realidad de otras Lung que deben recurrir a la disociación, si no al desvarío, para no caer derrumbadas por el peso de su trauma.

Esta es una novela riquísima, verdaderamente honesta porque no fue escrita para gustar, sino para recrear la realidad sin asfixias ni imposturas, a través de una maravillosa construcción del lenguaje depurado y brillante. Permitir que sea el lenguaje quien protagonice una novela, implica el riesgo de caer en un discurso vacío, un trabalenguas, o en el insoportable cliché. Un escritor que antecedió a Fleur Jaeggy, y posiblemente fue su influencia, Robert Walser, retrató al joven Jakob von Gunten, que relata en una especie de diario, su experiencia en el internado Instituto Benjamenta, y en especial con el director, que le ruega ser parte de su intimidad: “Yo, tu amo, ante ti, mi pobre gusanito, al que podría pulverizar si quisiera. Y ahora una súplica: ¿quisieras ser mi amigo, mi pequeño confidente?”.

Y al terminar la novela, un diálogo, no es un final ni una conclusión. No importa mucho quien es Nathan o qué representa, sino la última confesión de Lung que, de manera irrefrenable, se hace más clara: “Me encantaba cuando él estaba con las rodillas levantadas. Me escondía en sus articulaciones casi deslizándome (…) me tapaba completamente, sin hacerme daño, le guiñaba el ojo desde mi posición bajísima y él no acababa nunca”. Después, dice que la hacía dar vueltas por todas partes y que ella se escondía, todo relatado de una manera neutral, aséptica, sin emocionalidad. Y concluye así: “Detrás de la nuca, agarrando su cuerpo con mis piernas, me deslizaba cabeza abajo y encontraba una gran mano”.

Pero una frase de Lung, que queda resonando como una campana de pueblo, sintetiza, quizás, la única facultad de la infancia: “Como era una niña, tenía derecho a malinterpretar el juego”.

Ficha técnica

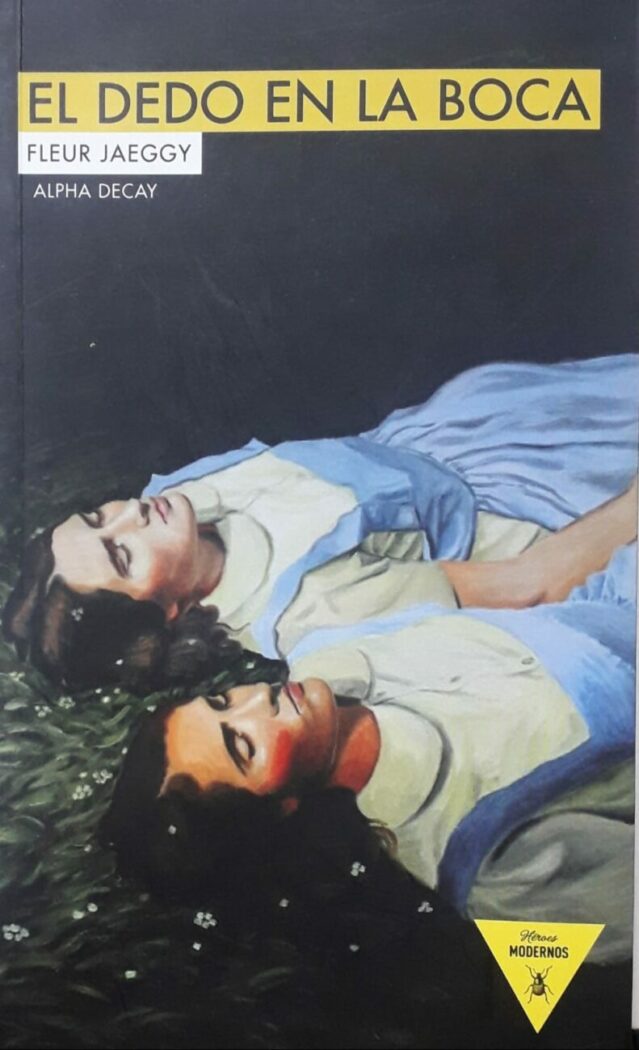

Título: El dedo en la boca

Autora: Fleur Jaeggy

Novela

Editorial: Alpha Decay

Año:2014

Páginas: 86

![]()