Por Nicolás Poblete Pardo

En El último proceso de Kafka, Benjamin Balint explora una serie de cuestionamientos respecto a distintas esferas del poder, como la politización de los discursos, la noción de herencia y las íntimas convicciones que guían nuestras decisiones. ¿Qué es lo que se hereda? ¿Quién tiene el derecho al reclamo cultural de un determinado legado? ¿Cuáles son las circunstancias históricas, éticas y emocionales que debemos considerar para responder estas preguntas? El contundente trabajo de investigación que hace Balint en su estudio arroja una nueva luz a la siempre misteriosa figura de Franz Kafka. Su decreto de quemar gran cantidad de su obra (desoída por su gran amigo, el escritor Max Brod) es lo que detona esta investigación, documentada fantásticamente.

En El último proceso de Kafka, Benjamin Balint explora una serie de cuestionamientos respecto a distintas esferas del poder, como la politización de los discursos, la noción de herencia y las íntimas convicciones que guían nuestras decisiones. ¿Qué es lo que se hereda? ¿Quién tiene el derecho al reclamo cultural de un determinado legado? ¿Cuáles son las circunstancias históricas, éticas y emocionales que debemos considerar para responder estas preguntas? El contundente trabajo de investigación que hace Balint en su estudio arroja una nueva luz a la siempre misteriosa figura de Franz Kafka. Su decreto de quemar gran cantidad de su obra (desoída por su gran amigo, el escritor Max Brod) es lo que detona esta investigación, documentada fantásticamente.

Franz Kafka es un mito como pocos, un visionario y una inexpugnable figura para el mundo literario. Su aura ha traspasado tantas dimensiones, incluso escuchamos la adjetivación de su apellido como un código común que nos alerta de un determinado ambiente, incluso sin haber leído al autor. Kafka es el enigma que encarna dolor, desesperación, pero también un humor existencial con el que múltiples generaciones se han identificado. En el estudio de Balint vemos al autor en su papel post mortem. Esta verdadera gallina de los huevos de oro yace en un remoto nicho, ignorante del festín y la trifulca póstuma que ha adquirido el estatus de un fetiche místico, en un remate donde se intenta determinar quién es el mejor postor. Así es como vemos la politización de un legado artístico que se dispara mucho más allá de los gestores de tal herencia. Es como si la misma desfamiliarización, que Kafka plasmó en sus novelas, fuera ahora representada en el teatro geopolítico con los esperables muñequeos por el poder y la apropiación de su obra.

El último proceso de Kafka presenta a Israel y Alemania como contendores del botín, con aquella “aún frágil relación que había entre ellos […] ambos buscaban utilizar a Kafka como trofeo para honrar esos pasados, como si el escritor fuese un instrumento de sus respectivos prestigios nacionales”. Los argumentos comienzan a precipitarse y las opiniones a polarizarse: “Kafka, un escritor de literatura judía en una lengua no judía, pertenecía al Estado judío”.

Cuando se habla de antisemitismo, solemos pensar en la Alemania nazi, pero en realidad el uso del concepto “Holocausto” se remonta a la época de Ricardo Corazón de León. En 1189, durante su coronación en Londres, participantes judíos que iban a entregarle regalos, fueron desvestidos, humillados y masacrados, dando inicio a un pogromo de proporciones en Inglaterra. Aunque Kafka murió antes de su destino como judío en los campos de concentración (como sí ocurrió con sus hermanas), él, a los catorce años, “fue testigo de unos disturbios en Praga […] saquearon tiendas judías y atacaron casas de judíos, incluida la de Brod”. Esto fue en 1897. En 1922 Kafka vio cómo estudiantes de la Universidad Alemana de Praga “causaban disturbios por tener que recibir su diploma de manos de un rector judío”. Así, la idea de que Alemania reclamara los papeles olía mal; el idioma alemán se hallaba contaminado, era el degradado lenguaje de los campos de exterminio.

Pero las cosas se complejizan al entender el tipo de relación que existía entre Kafka y Brod. El retrato que hace Balint, a través de sus citas y referencias, es el de una amistad de raíces profundas: “A Brod le atraía la serenidad y gentileza de Kafka, la inusual aura de poder que irradiaba Kafka”. Después de leer su novela Arnold Breer, Kafka le dice a Brod: “Tu novela me ha causado gran placer […] recibe un sentido beso”. Luego Brod recordaría: “Lo único que me importaba era la cosa en sí, ayudar a un amigo incluso contra los deseos del amigo”. De este modo, el intercambio y futura disputa respecto a los escritos entra en una dialéctica parecida a la que hemos visto con los casos de Ted Hughes y Sylvia Plath, T.S. Eliot y Valerie, Henry James y su sobrino. Balint comenta: “Lo que había comenzado como algo privado entre Kafka y Brod, se había convertido en la propiedad cada vez más grande de Brod, posteriormente de la familia Hoffe, y ahora, posiblemente, del propio Estado”.

Es este forcejeo el que El último proceso desarrolla a través de entradas que documentan los juicios y décadas que abarcan el conflicto. Este es un tira y afloja legal que consume años, páginas, entrevistas, estudios, tribunales y hasta vidas en su proceso. Gracias a su exhaustiva investigación, que Balint realiza delineando una historiografía del antisemitismo, palpable en Europa desde tiempos inmemoriales, podemos ver las inclinaciones sionistas que inspiraron a Kafka en un momento, así como su ambivalencia con respecto a su origen y su entorno biológico-religioso. Entonces, a pesar de que los argumentos en contra de Alemania se tornan sólidos, también el análisis de su obra permite preguntarse “¿Qué tenía, en realidad, Kafka en común con los judíos?”. La religión no era su foco; tampoco las tradiciones: “Los padres de Kafka, como los de Brod, eran judíos de cuatro días al año” y solo observaban las fiestas más importantes. Es más, el mismo Kafka se definía a sí mismo como “sin ancestros, sin matrimonio, sin descendencia”.

El ultimo proceso es un documento que va mucho más allá del dilema político en torno a la disputa de los papeles de Kafka. Es también un paseo por voces tan interesantes como las de Nicole Krauss, Martin Buber, Aharon Appelfeld, Elie Wiesel, Cynthia Ozick, Saul Bellow, Hannah Arendt, Philip Roth, Judith Butler, Paul Celan, Stephan Zweig, Thomas Mann y muchos otros más. Es una forma de revisar el complicado y oscuro siglo que vio tanto los campos de exterminio como la emergencia de una de las producciones más paradigmáticas de la historia de la literatura, y de cómo esta obra fue gestionada. Como destaca Balint: “Teniendo en cuenta que la reputación de Kafka descansa en textos que nunca finalizó ni aprobó, el Kafka que conocemos es una creación de Brod: en realidad, su creación más importante y duradera”.

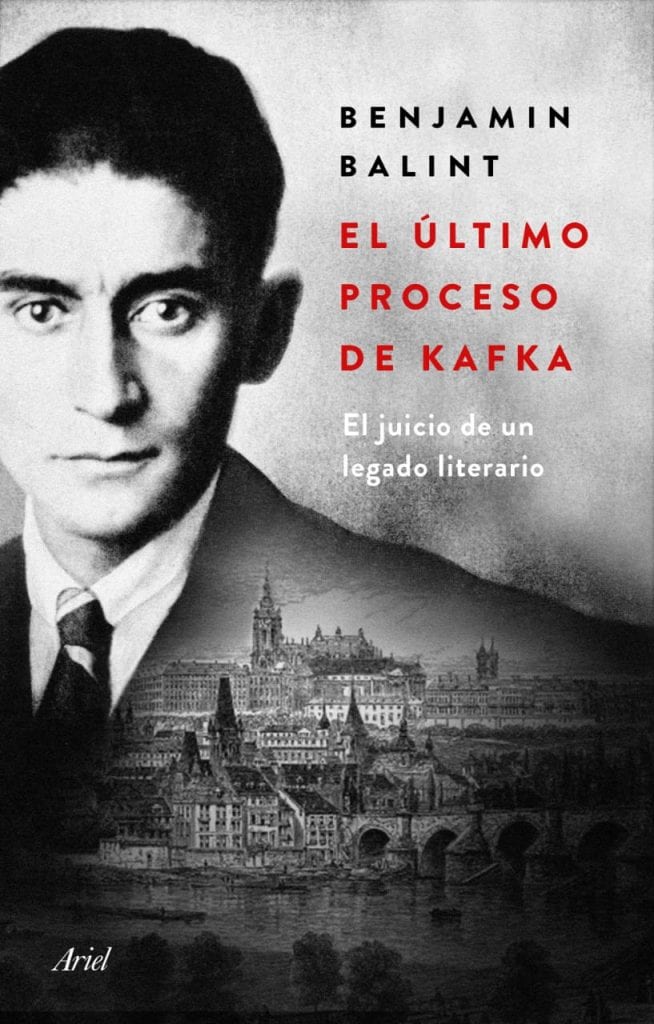

Título: El último proceso de Kafka: El juicio de un legado literario

Autor: Benjamin Balint

Año de publicación: 2019

Páginas: 317

Editorial: Ariel/Planeta

![]()