Por Rodrigo Rojas

En este libro hay agua, mucha agua que fluye, que cae y se aposa, agua que se hace lavaza y luego escurre, agua de río con arenas negras, volcánicas, donde se lava. Pero este río es también un caudal interior que se escucha en la voz principal del poemario. El río geográfico y el interior son afluentes, se cruzan, y dan a la voz a su lugar en la ciudad, su lugar en el pueblo de origen. Se trata de un caudal que cruza el tiempo y conecta a la voz de los poemas con quienes le dieron vida y con las mujeres que esa misma voz engendra. El río es entonces un lugar geográfico, una posición social y a la vez un umbral que permite cruzar más allá de los límites naturales de la vida.

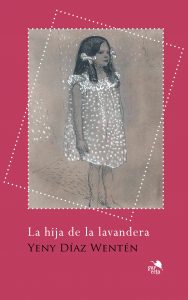

La poeta Yeny Diaz Wenten ha trabajado ese umbral como su poética. Podríamos dec ir que tanto en su libro Exhumaciones (2010) como en Animitas (2015), la autora ha afinado su oído para escuchar más allá del río de la vida, como si parapetada en una piedra en la ribera lograra escuchar voces de difuntos que le hablan, que le dictan, que la habitan. En el caso de La hija de la lavandera (Garceta, 2018), sigue allí mismo, pero ahora escucha las voces que rodean a esa piedra. Al dar espacio a esa voz el río pasa también a ser un caudal genealógico que al hablar hace visible el linaje femenino que fluye y confluye como el agua que baña y rodea a la piedra. Entonces, si me preguntaran desde donde hablan estos poemas, diría que lo hacen desde la orilla, orilla de la marginalidad entendida como lo precario, desde lo marginal urbano, como también lo hacen literalmente desde la orilla de un río en cuyo rumor se han silenciado voces. La poeta acerca el oído a ese rumor y distingue sonidos. Piedras que ruedan y chocan con la corriente, piedras que son usadas para golpear la ropa, manos que estrujan y friegan, suspiros. Luego, el habla de las lavanderas en la orilla.

ir que tanto en su libro Exhumaciones (2010) como en Animitas (2015), la autora ha afinado su oído para escuchar más allá del río de la vida, como si parapetada en una piedra en la ribera lograra escuchar voces de difuntos que le hablan, que le dictan, que la habitan. En el caso de La hija de la lavandera (Garceta, 2018), sigue allí mismo, pero ahora escucha las voces que rodean a esa piedra. Al dar espacio a esa voz el río pasa también a ser un caudal genealógico que al hablar hace visible el linaje femenino que fluye y confluye como el agua que baña y rodea a la piedra. Entonces, si me preguntaran desde donde hablan estos poemas, diría que lo hacen desde la orilla, orilla de la marginalidad entendida como lo precario, desde lo marginal urbano, como también lo hacen literalmente desde la orilla de un río en cuyo rumor se han silenciado voces. La poeta acerca el oído a ese rumor y distingue sonidos. Piedras que ruedan y chocan con la corriente, piedras que son usadas para golpear la ropa, manos que estrujan y friegan, suspiros. Luego, el habla de las lavanderas en la orilla.

Este poemario se esmera en auscultar lo que sería un silencio o solo ruido y devela tramas, historias a la manera de una novela. La voz principal habla en primera persona. Surgen nombres, fragmentos de biografía, poco a poco se va completando el mundo que rodea a la voz, un mundo que por buena parte es azul, pero un azul mimoso, azul lavanda y azul agapanto. Desde la lavaza se ven achiras y peumos, chilcos y cardos, una granada otoñal. Cruzan también gallos colorientos, zorros, gallinas negras, castellanas y solas. La voz ordena el mundo por medio de estos elementos naturales que no sólo sirven como entes que dan vida, sino que entran al poema como una energía capaz de modificar a lo que se ha nombrado.

La poeta no se detiene al simplemente otorgarle una voz a los cuerpos silenciados. Saca del silencio a un mundo completo que se ha negado. En el río flotan cadáveres a quienes esa voz les devuelve su nombre, Amador Zúñiga, Hortensia LLancamil, Manuel Cruces. Con igual dedicación nombra el mundo al cual pertenece esa voz. Mientras en la ciudad es una voz incapaz de nombrar con precisión, pues habla de Alameda, Santa Lucía, agua sucia y lavaza, ajena e impersonal, una vez fuera de la ciudad el mundo se puebla, cada elemento tiene su nombre propio. El libro comienza entre achiras y agapantos, entre el rojo bermellón de esas flores que crecen en varas y el morado leve de la otra flor que crece como una corona. La voz principal adquiere en el libro una especie de agencia, no por que hable, ni tampoco porque liste las injusticias que la someten y amenazan, más bien tiene agencia porque nombra y ordena su mundo. Lo hace en un contraste cromático mientras sitúa especies y elementos, lo hace al trazar un contrapunto que distingue niveles de experiencia, lavaza para las aguas de la subsistencia y cascadas para las aguas libres. El cuerpo, aunque embrutecido por el trabajo físico, es capaz de expresar ternura despiojando a la gata, una forma de ordenar, de acicalar su mundo. Hay también algo de agencia en la posibilidad que tiene de resignificar su trabajo, de darle un sentido más allá de la supervivencia. En el poema Lavandera maldice al cielo se traza la siguiente secuencia: “hay que hervir la ropa/ para matar lo malo”, una aseveración que se repite en el poema, pero en cada vuelta adquiere mayor poder: “Hay que hervir a Dios con toda su lepra, y luego no hay remedio que desmanche mi vergüenza/ ni lejía que borre tu escritura”. Ese tu, que surge intermitente en el poema, es finalmente el punto en que esa voz ya ha adquirido cierta conciencia de quién es, de qué es lo que se ha sufrido y, también, el punto en que entiende que el libro es su cuerpo, pues es en el cuerpo de la letra donde en forma indeleble se han listado las violencias e injusticias.

El libro pertenece a la tradición poética de versos que son habitados por voces de perdidos y olvidados, voces de quienes han sido callados. Se hermana, por ejemplo, con el poemario La Venus Hottentot, de Elizabeth Alexander (Graywolf Press, 1990, traducido para revista Aérea 2006). Allí se explora la voz de Sara Baartman, mujer raptada en 1810 para ser exhibida en el circuito de circos humanos en Londres. Más tarde es rescatada por Georges Cuvier, un naturalista francés, que la transforma en su objeto de estudio. Cuando Baartman muere en 1815, Cuvier extrae un molde de yeso de sus nalgas y conserva en formol su vulva. Sus genitales fueron exhibidos en el Museo del Hombre en París hasta 2002, año en que Francia decidió devolver las partes del cuerpo de Baartman al pueblo khoi.

La poeta Alexander busca en la persona raptada de Baartman a un cuerpo que solo ha podido manifestarse en tanto carne y transforma a ese cuerpo en una persona, el poema le da voz, le permite hablar, observar su propio cuerpo, entender sus circunstancias y rebelarse, al menos en lenguaje, aunque no tiene otra opción que resignarse ante su futuro. De la misma manera, la línea genealógica de mujeres del lavado en el libro de Díaz Wenten logra hablar. Su cuerpo, instrumento de trabajo, aporreado y abusado, ahora es capaz de articular un discurso que sitúa a sus voces en un lugar. Esa voz es capaz de usar un vocabulario que no impone una distancia entre cuerpo y reflexión, la voz habla desde la tradición del vlkantun, que, en el caso de las lavanderas del poemario, no es otra cosa que pensar con el cuerpo. De esa manera el cuerpo, que es donde se podría inscribir la injusticia y la violencia, es ahora también un espacio donde se puede explorar el mundo, donde aquello que es descubierto se incorpora.

De esta manera, en su primera experiencia con el mar, el hablante del poema La impresión de la lavandera y su primera visita al mar se define como una pupila oscura, especie de tabla rasa donde el mundo ingresa, marca y la habita. Una pupila que puede ser tanto parte del ojo como también una alumna, se abre a la experiencia y deja que el conocimiento acontezca adentro de su cuerpo. Así es como el mar ingresa a ella con su “barbada playa”, donde sus “dedos peces” son besados junto a sus “cabellos lobos” hasta que su identidad fluvial, su memoria ribereña es desplazada por la impresión marina. La dimensión del mar la supera y redefine, la voz explica que “fue tanta la gana que olvidé el rio con sus piedras”. Ese es el pensamiento del cuerpo que nació entre las ondas. Su universo es de agua, su vocabulario, por lo tanto, asumirá un cuerpo pensante desde las aguas. El canto más elocuente, en consecuencia, será el de las aguas. Por una parte, las aguas que le permiten definir su origen y lugar de pertenencia en el mundo son aguas libres, mientras que su circunstancia, su historia son más bien las aguas dolorosas del lavado, líquidos jabonosos, químicos, aposados para el trabajo, el agua lejía que limpia, pero que a la vez carcome.

$8000

Autor: Yeny Díaz Wentén

Editorial: Garceta Ediciones

64 páginas

![]()