Por Eduardo Taylor

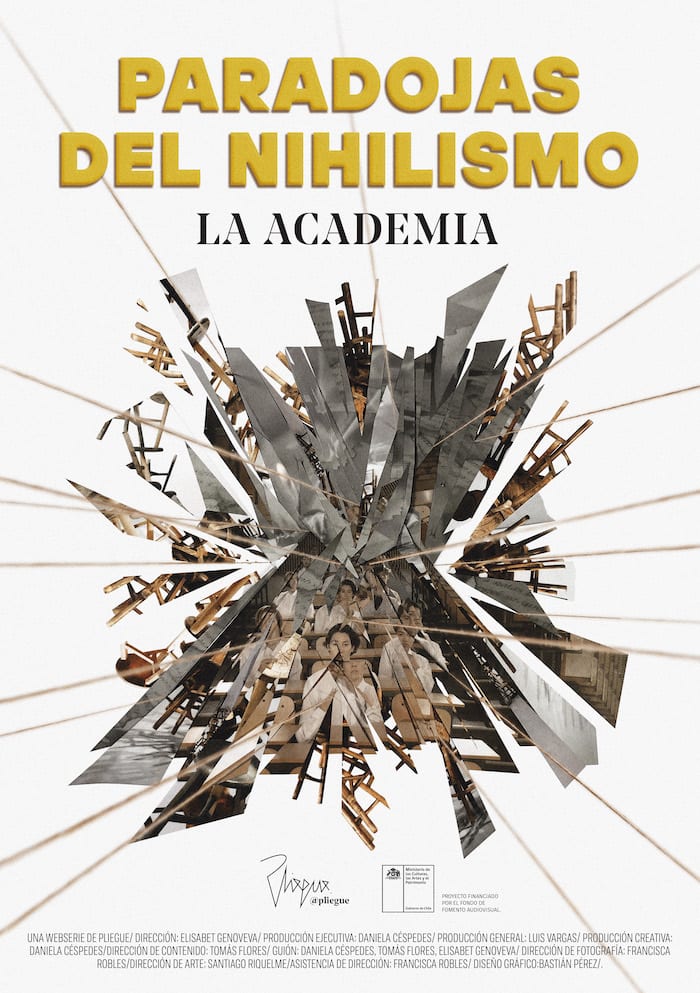

El miércoles pasado se estrenó el primer capítulo de la web serie Paradojas del Nihilismo producido por el colectivo Pliegue. En ella se aborda el sentido de la universidad dentro de las actuales lógicas del mercado: el endeudamiento de los estudiantes, la falsa promesa del ascenso social por medio de una profesión y como los académicos se han convertido en cómplices de esta mercantilización, cual prisioneros en la producción de papers que nadie lee.

A penas tenemos cinco años nos mandan al colegio a estudiar, hay todo un guion prefabricado que va definiendo los pasos a dar desde la educación básica hasta la universitaria. Todos nos ilusionamos con los llamados 12 juegos. Ahora, los que sobran tienen una carrera profesional y luchan día a día por pagar el CAE. Entonces, la esperanza de realización personal y económica con la que se nos presentó la universidad se desvanece. Esta es la vida sin esperanza: depresión y nihilismo.

A penas tenemos cinco años nos mandan al colegio a estudiar, hay todo un guion prefabricado que va definiendo los pasos a dar desde la educación básica hasta la universitaria. Todos nos ilusionamos con los llamados 12 juegos. Ahora, los que sobran tienen una carrera profesional y luchan día a día por pagar el CAE. Entonces, la esperanza de realización personal y económica con la que se nos presentó la universidad se desvanece. Esta es la vida sin esperanza: depresión y nihilismo.

¿Es necesario sólo el saber universitario para triunfar en la vida? Para muchas personas no solamente la universidad es el ideal, es su propósito. Pareciera que ser que la universidad es el único modo de acceder a una mejor calidad de vida. Al menos así funciona en Latinoamérica, donde la masificación del acceso a la universidad partió en los años ochenta bajo una lógica mercantil. En otros países los jóvenes tienen otras opciones para desarrollarse.

La web serie afirma que la universidad se pensó como una institución que vendría a liberar al ser humano a través de la educación. Todo eso suena muy bien, pero si el acceso a la universidad se masificó bajo una lógica mercantil eso resulta irrisorio. Tampoco debemos obviar que la educación siempre fue un privilegio de pocos, la masificación del acceso jamás fue un acto altruista.

La educación se comienza a masificar en el siglo XVIII. Con la Revolución Industrial fue necesario hacerlo para que el campesinado, un estamento que era temido y desprestigiado, aprendiera a usar la nueva maquinaria. Los campesinos vivían fuera de los muros de la ciudad y de un día para otro comenzaron a estar dentro, y esto resultaba peligroso para las élites. Por ello, la educación se centró en valores como la religión o la nación, logrando así que estas masas de gentes idolatraran a las clases altas en desfiles y actos públicos. De este modo, las sociedades agrarias lograron modernizarse y aumentar su productividad.

Lo anterior lo podemos relacionar con la siguiente declaración de Michel Foucault: “En apariencia el sistema escolar está diseñado para esparcir el conocimiento, pero en esencia el sistema escolar está diseñado para mantener en el poder una cierta clase social […] se debe criticar el juego de las instituciones, en apariencia las más neutras e independientes, atacarlas de tal manera que la violencia política que se ejerce oscuramente en ellas aparezca para que podamos luchar contra ella […] sino hacemos eso corremos el riesgo de que esta forma de violencia se siga reproduciendo de forma invisible”.

Tal vez es demasiado inocente pensar que las instituciones educativas tienen la finalidad de hacer libre al ser humano. Su fin es crear fuerza de trabajo y consumidores. Pero si esa ficción existe hasta hoy en día debe ser por algo. La educación sí ha logrado en algunas épocas otorgarles mayor libertad a las personas, pero para lograr eso la educación debió cuestionar sus fundamentos. El problema de las instituciones es su propensión a no reinventarse, a buscar lugares seguros e inalterables desde donde construir un programa educacional. Se olvidan de que aprender es desaprender, es alterar lo que parece inalterable, aprender es deconstruirse.

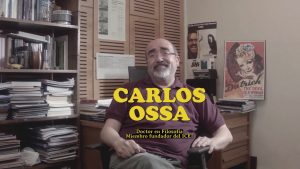

Para el profesor Carlos Ossa: “Lo que le permite a la educación reinventarse es recordar el conflicto. La educación vive más bien en el espacio del conflicto […] cuando hay un conflicto tú siempre pones en cuestión tu propia verdad, no solamente se busca cuestionar la verdad del otro, es cuestionarte si tus propias premisas y categorías siguen siendo pertinentes, no si siguen siendo verdaderas, porque la verdad siempre está escrita en las condiciones de lo que es posible”.

Dentro de la misma idea Darío Sztajnszrajber expresó en una catedra sobre la educación que: “Es ingenuo cuando los titulares hablan de educación en crisis, si la educación no está en crisis no es educación, es un cementerio. La crisis significa estar permanentemente en un estado de reinversión de nuestros propios postulados, nunca van a estar los docentes satisfechos. El saber es deseo y el deseo es inagotable”. Así, esta web serie paradójicamente daría cuenta de que la universidad aún está viva, que al menos aún se sigue haciendo pensamiento, a pesar de las dificultades que el sistema neoliberal le ha puesto a nivel burocrático, económico y político.

No es nada nuevo que la universidad está llena de relaciones de poder. Por ejemplo, es difícil llegar a ser profesor de una universidad, se requieren contactos, a veces contrata a gente que no tiene gran mérito dejando de lado a gente más especializada. Según los creadores mucho depende del amiguismo y la obediencia. ¿Qué hacer? Se dice que vivimos en una época donde se cree que no se puede hacer nada al respecto. Así, para el equipo de trabajo de Pliegue el sujeto que habita estos tiempos seria un hipócrita o un cínico. El hipócrita sabe que algo está mal, pero no le interesa hacerse cargo. El cínico hace algo, pero en su intento fracasa y se queda con la frustración. Al final todos tenemos que hacer la fila en el supermercado, pagar cuentas, pedir un crédito en el banco. Ser docente es un trabajo más, con contradicciones y ambigüedades, sólo que, al cargar con la promesa educativa de liberar al ser humano, estas contradicciones se hacen mucho más dolorosas.

No es nada nuevo que la universidad está llena de relaciones de poder. Por ejemplo, es difícil llegar a ser profesor de una universidad, se requieren contactos, a veces contrata a gente que no tiene gran mérito dejando de lado a gente más especializada. Según los creadores mucho depende del amiguismo y la obediencia. ¿Qué hacer? Se dice que vivimos en una época donde se cree que no se puede hacer nada al respecto. Así, para el equipo de trabajo de Pliegue el sujeto que habita estos tiempos seria un hipócrita o un cínico. El hipócrita sabe que algo está mal, pero no le interesa hacerse cargo. El cínico hace algo, pero en su intento fracasa y se queda con la frustración. Al final todos tenemos que hacer la fila en el supermercado, pagar cuentas, pedir un crédito en el banco. Ser docente es un trabajo más, con contradicciones y ambigüedades, sólo que, al cargar con la promesa educativa de liberar al ser humano, estas contradicciones se hacen mucho más dolorosas.

La serie tiene un lenguaje críptico, su acceso no resulta familiar para aquellos que no están inmersos en la comunidad intelectual. Ahora bien, una vez superada esa brecha, estéticamente es muy interesante. Hay un montaje poético que va de la mano con las declaraciones de los entrevistados. Podemos ver también una excelente dirección de arte, destaca el uso de stop motion, los recursos de danza contemporánea y el uso de instalaciones artísticas en las entrevistas.

Por último, no está de más volver al viejo debate que surgió desde la ilustración: ¿la educación libera o esclaviza? A fin de cuentas, como en todas las épocas, sería un poco de ambas.

Título: Paradojas del Nihilismo

Año de estreno: 2020

Duración: 180 minutos

Capítulos: seis

País de origen: Chile

Dirección: equipo Pliegue

Fecha de estreno: 27 de mayo

Género: Documental-Ficción.

Dirección y producción: equipo Pliegue

Instagram: @pliegue

Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=NLU3pkD3HtM&feature=youtu.be

![]()