EN STGO A MIL

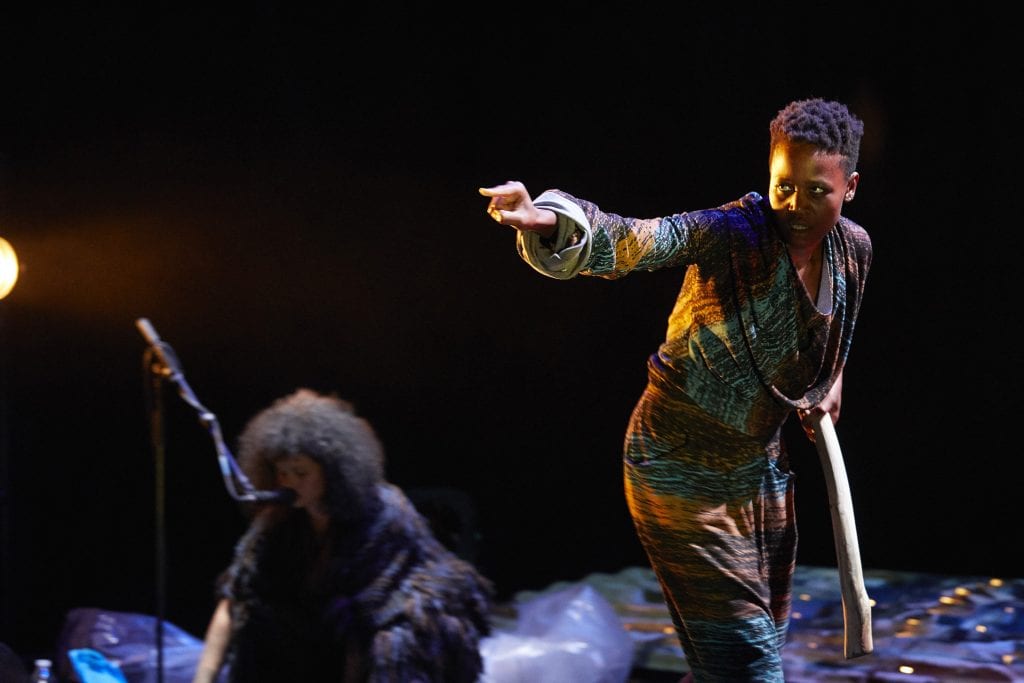

Por primera vez, Ruanda se suma a la programación del Festival Internacional Santiago a Mil y lo hace con la destacada coreógrafa Dorothé Munyaneza.

A los 12 años, en 1994, vivió en carne propia uno de los genocidios más brutales de las últimas décadas. Ella y su familia pudieron irse a Londres, pero las atrocidades que vio la hicieron aprender que hay realidades indecibles, que el dolor desborda las palabras.

En Unwanted, Munyaneza vuelve a su tierra natal y convierte las lágrimas de esas madres en movimientos corporales, en una coreografía que, acompañada de voces, sonidos, cantos y relatos, entrega una visión profunda de los hechos.

En una maravillosa conversación con esta creadora multidimensional, conocimos un poco más sobre su vida y su relevante trabajo artístico.

Cuéntame sobre la obra «Unwanted». ¿De que se trata?

Esta obra es sobre la violencia que es perpetuada contra mujeres. Ha sido perpetuada contra mujeres particularmente en lugares donde se está llevando a cabo la guerra. Donde el genocidio se lleva a cabo. Se trata sobre mirar la violencia sexual que ha sido usada como arma contra los cuerpos de las mujeres para poder destruir el cuerpo, el cuerpo físico, pero también para destruir el cuerpo social al que estas mujeres pertenecen, y dejar una huella, ya sea física o sicológica. A veces estas mujeres que han sido violadas tienen hijos de sus violadores, entonces es sobre cómo se prolonga la violencia, cómo estos hombres prolongan la violencia contra estas mujeres y estas comunidades. También es sobre estos niños que han nacido producto de una violación. Lo que significa ser un niño que es el resultado de violencia, el resultado de un violador y la víctima, dónde se habla de nuevos legados, humanidad, dignidad, la infancia. Al mismo tiempo, en el medio de esta violencia, porque es sobre la violencia, donde aparece la belleza, femenidad, maternidad. Es una mezcla de temas que hablan sobre nuestra humanidad. Porque es un problema humano, no es un problema de las sociedad, es un problema humano, global, histórico. Uso el arte, música teatro, danza, texto para hablar de este tema.

Tu eres actriz, coreógrafa, músico, directora. ¿Cómo usas estas disciplinas artísticas en esta obra?

Comencé como músico. Eso es lo que estudié en la universidad, composición, canto. Mi lenguaje siempre ha empezado desde un punto de vista musical, a pesar de eso he colaborado a lo largo de los años con coreógrafos, directores de teatro, que me han invitado, no sólo como músico y cantante, pero también para usar el cuerpo como medio para continuar contando una historia. Me encanta contar historias, eso es lo que vengo a hacer, donde vaya me gusta contar historias, usando las herramientas que sea para contar estas historias, un cuerpo como coreógrafa, mi voz como cantante o como músico. Cómo seguimos prolongando historias, cómo compartir historias que son queridas por mi, o para ti. Lo que yo te cuento, ¿Cómo lo encuentras apropiado a tu historia? Aprovecho de no usar sólo una línea particular en las artes, pero me abro a estos lenguajes artísticos. También en el sentido que colaboro con otros artistas que son mútiples, no sólo usan música, o que no sólo usan la danza o no son sólo actores, pero encontrar la forma de liberarnos en el sentido de la ejecución, pero encontrar la manera de renovar nuestro compromiso político, social en hacer arte, y encontrar formas de renovar cada noche al presentar la obra con estas historias que estamos contando.

Tu hiciste la música de la película «Hotel Ruanda» Quedé muy impresionada con la película, es muy potente y conmovedora. ¿Cómo fue esa experiencia?

Estuve involucrada en crear la banda sonora. No creé todo, por supuesto. Pero disfruté conocer a los otros compositores, con los miembros de “Afro Celt Sound System”, este grupo que buscaba mezclar música Celta, música africana, y por supuesto, la historia del genocidio contra los Tutsi, lo que yo viví. Era importante contribuir, contando esta historia, y contarlo usando mi voz y usando mis herramientas musicales para poder contar estas historias, de la gente que no la puede contar ahora. Es muy enriquecedor. Fue mi primera experiencia como profesional. Desde entonces las cosas han empezado a suceder, crecí mucho con esa experiencia. Acabo de terminar, y terminé conciertos con músicos, no era algo nuevo pero era diferente a lo que había experimentado antes, era una nueva herramienta para alcanzar las masas. De eso se trata, no se trata de crear en tu propio espacio, sino que cómo traspasar un muro, y seguir presionando hasta llegar a Chile por ejemplo.

Estudiaste ciencias sociales ¿Cómo llegaste a ser coreógrafa finalmente?

Estudié música, y ciencias sociales. Comencé mi carrera como músico. Con los años, cuando empecé a colaborar con otros coreógrafos, que me invitaron como músico y cantante, para su propio trabajo, querían que usara mi cuerpo como herramienta para bailar, o para contar historias. Creo que ahora, no sé si me convertí en coreógrafa, o fue una evolución natural de abrirme a otras herramientas artísticas, para poder seguir enriqueciendo maneras de poder testificar, poder compartir, no sólo mis historias, sino que historias que nos preocupan como seres humanos. Pero por supuesto, mis estudios en música y en ciencias sociales continúan estando presentes en mi trabajo. Creo que un trabajo co creado, que está lejos de las problemáticas sociales o políticos, o lo que estamos viviendo en este mundo.

¿Cuántos años tenías cuando empezaste a ser coreógrafa?

Empecé a ser coreógrafa de mi propio trabajo en 2013, pero empecé a bailar y a moverme en el 2009 en el escenario. Pero por supuesto mi danza empezó cuando era chica. Mi escuela comenzó con mis abuelas, con mis tías, mis primas, mi hermana, mi madre, mi hermano, una comunidad, esa es mi escuela. Se convirtió en un estilo, mientras pasaba el tiempo, empecé muy chica a hacer coreografías, bailando, moviéndome.

Cuando te fuiste a Londres, ¿Volviste a Ruanda alguna vez?

Para precisar algo al público chileno, no me fui Ruanda como refugiada, no me escapé de Ruanda. Me fui porque mi madre estaba trabajando en Londres, desde 1993, así que cuando el genocidio sucedió perdimos contacto con mi madre, por suerte sobrevivimos y mi mamá nos fue a buscar y nos encontró así que nos fuimos a vivir a Londres. Muchos piensan que nos fuimos exiliados a Londres. Nos cambiamos porque estaba planeado, algo que mis padres querían hacer como expatriados. Tenía 12 cuando llegué a Londres. La primera vez que volví a Ruanda fue después de 4 años, en 1998, eso estuvo difícil, porque por primera vez nos dimos cuenta de la pérdida. Por supuesto, el dolor de perder a seres queridos de la familia o amigos, yo lo había entendido durante el genocidio, pero volver lo hizo muy real y concreto, porque ya no estaban ahí. Esa fue la primera vez, en 1998. Luego decidí ir sola, sin mis padres o hermanos en 2000, y hemos estado yendo cada dos años desde entonces.

¿Vives en Londres actualmente?

No, vivo en Marsella, en el sur de Francia. Estuve ahí en Diciembre, mi tío se murió así que fui a acompañarlo, así que traté de mantenerme conectada a la familia, a la tierra porque echo de menos la tierra, echo de menos la tierra roja, echo de menos los árboles verdes, los cerros, el idioma, la comida, mi gente. Pero también es algo que siempre llevo conmigo, es mi historia. A dónde vaya, no me puedo disociar de mi linaje, de dónde he vivido. Soy una mujer del mundo. Crecí en Londres y ahora estoy viviendo en Francia, y ahora estoy en Chile, hablando con ustedes en inglés, en español, así es la vida.

¿Por qué es importante contar esta historia de las mujeres en África y traerla a los escenarios?

Esta obra no es sólo sobre las mujeres en África. Por supuesto uso los testimonios de las mujeres de Ruanda, pero la problemática tiene que ver con todas las mujeres, la violencia contra las mujeres, la violencia sexual contra las mujeres, la violencia contra las mujeres en tiempos de guerra, en tiempos de dictadura, en tiempos de genocidio, en tiempos de opresión, las mujeres son las primeras víctimas de la violencia sexual. Cuando quise hacer esta obra me enfrenté a muchos ejemplos de mujeres en la ex Yugoslavia, el genocidio contra Tutsi en Ruanda, en India, muchos ejemplos. Pensé, ok, ¿Cómo puedo hablar de todas estas mujeres? Incluso las que vendrán desafortunadamente, usando un ejemplo, ¿Cómo puedo conocer a mujeres que van a ser la imagen de otras mujeres? No es sólo una historia africana, no sólo es sobre mujeres africanas, es sobre mujeres del mundo. Para mi es importante compartir estas historias, no sólo con una audiencia africana, una audiencia europea, pero estaba muy honrada cuando me invitaron a presentar esta obra acá en Chile, es mi primera vez en Chile, así que estoy feliz de compartir esta pieza con ustedes. Voy a presentar dos veces esta pieza, todavía resuena con la gente en Brasil, así que espero que resuene con la audiencia chilena.

¿Cuál es la importancia de esta pieza en relación al movimiento «Me Too»?

Hay dos cosas que tenemos que cuidar. Por supuesto, es sobre la violencia, la violencia sexual hacia mujeres, y el movimiento «Me Too» es sobre la violencia en la sexualidad y la liberación, asegurándose que la gente escuche nuestras voces como mujeres, y también las voces de los hombres. Esta pieza es particular porque está hablando de la violencia como arma cuando está pensada como un sistema de hombres en el poder, o de hombres que están oprimiendo a las mujeres, como una manera de destrucción, entonces está la idea de «Me Too» que es por supuesto, de liberación de las voces de las mujeres en todo el mundo, es un movimiento que se está expandiendo a todo el mundo. Al mismo tiempo, lo que estamos hablando es otro sistema de violencia. Por supuesto es sobre la violencia sexual contra las mujeres, pero particularmente la violencia como arma de guerra, es otro tipo de violencia, está ahí para destruir completamente a las mujeres y sus cuerpos. Estoy muy contenta porque la obra resuena, ahora que la obra estará en Chile, o en Brasil o en Francia, o en Burkina Faso, o en Mali, o en Londres, la gente la está recibiendo.

¿Recibes feedback de mujeres después de ver la obra?

Si, la presentamos el año pasado en Sarajevo, ex Yugoslavia, ahí es donde el término violación como arma de guerra estaba siendo usado después de la guerra en Yugoslavia, porque habían campos donde las mujeres eran violadas sistemáticamente. Algunas mujeres fueron a ver la obra en Sarajevo y dijeron que las historias de estas mujeres, tenían una impresión que estaban escuchando sus propias historias. Eso, por supuesto, es muy conmovedor de escuchar, porque destruye la barrera, ya no es sólo una historia sobre las mujeres de Ruanda, porque resuena con otras mujeres. Estoy segura, que todas las que verán la obra, encontrarán algo que resuene en ustedes, quizás por su tía que pasó por algo así, su mamá, otras mujeres les contaron sobre eso. Es algo que siempre hago, después de la obra me tomo el tiempo de salir a hablar con la gente, porque es una pieza potente, físicamente desafiante, porque tengo que excavar profundo para traer al escenario lo que sentí cuando estaba con estas mujeres. Después de la obra trato de abrir un espacio para recibir lo que la gente tiene que decir, lo que las mujeres tienen que decir o incluso los hombres, que también se me acercan y me dicen gracias. También estoy muy contenta porque la gente reacciona a la belleza de la obra. No es sólo sobre la violencia, esta obra no es solo sobre violencia perpetuada contra mujeres, también es sobre cómo estas mujeres recuperan sus dignidad al reclamar por su belleza, por su cuerpo. Cómo ellas recuperan esta belleza. Les voy a contar una historia; cuando estaba entrevistando a estas mujeres en Ruanda, les pregunté si les podía sacar una foto después de la entrevista y se levantaban y se iban a cambiar de ropa y volvían vestidas hermosamente, y ahí me di cuenta que esta obra también es sobre la belleza de estas mujeres. No era sólo sobre la violencia, pero también sobre la belleza, que tratan de aferrarse al tratar de verse bonitas, ponerse un vestido bonito, no rindiéndose. Es muy difícil para ellas, a diario, pero también cómo mantener su belleza, su dignidad. Esta obra es sobre esta belleza.

¿Que mantienes de la cultura en Ruanda?

El idioma. Mi lengua materna se llama Kiñaruanda, es algo muy poético, es un lenguaje muy metafórico. Me encanta hablarlo. Me encanta escucharlo. Le hablo en ese idioma a mis hijos. Creo que también lo que mantengo de mi cultura es la ropa, asegurándome que represento la cultura. Esto que llevo es una camisa de hombre, de Burkina Faso, es hecho a mano, de manera muy delicada. Pero no me importa usar ropa de hombre. También mantengo la comida, el idioma y la danza. Tenemos un baile hermosa, muchos bailes, pero los bailes para mi son una manera de guardar, de mantenerme cerca a la cultura de Ruanda.

![]()