Por Eduardo Taylor

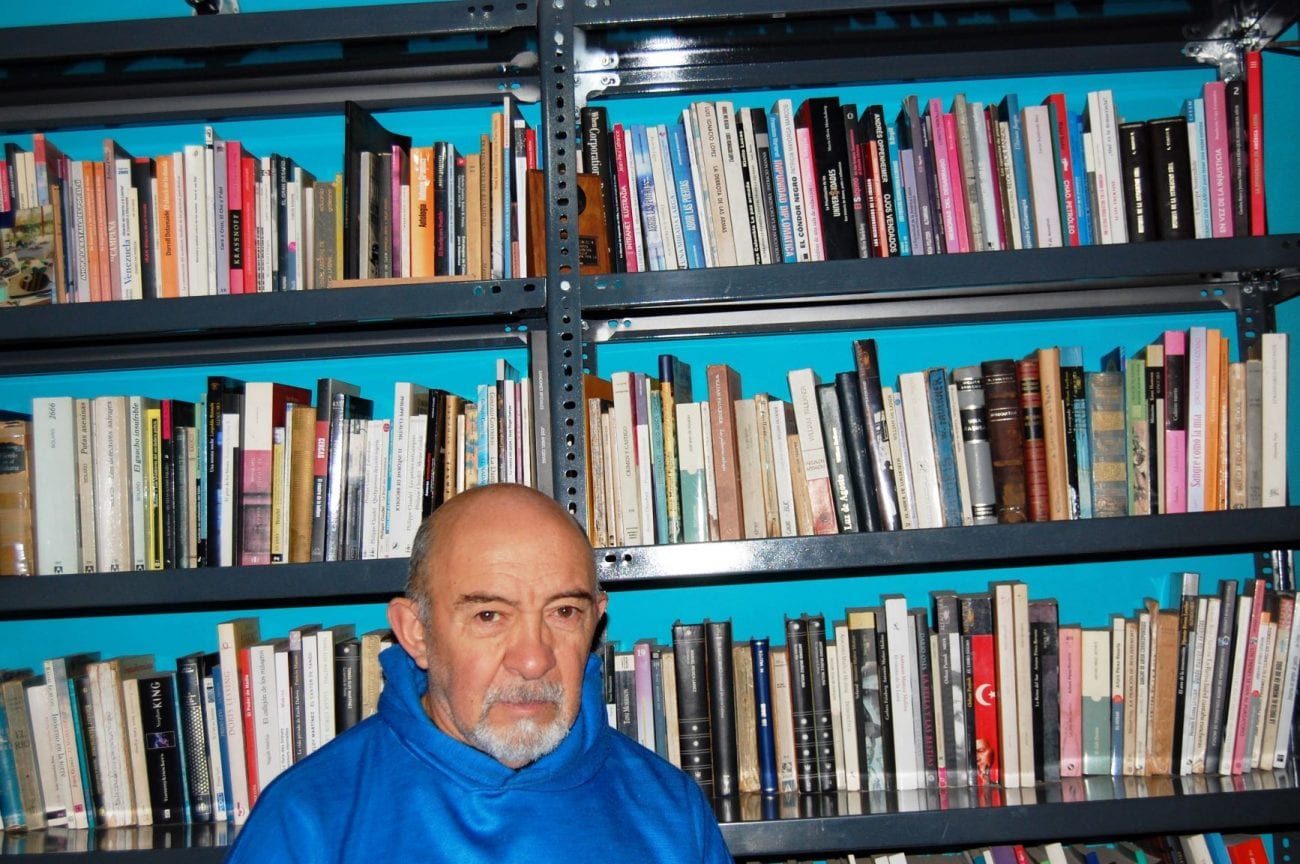

Gustavo González es periodista, magíster en comunicación política y tiene un diplomado en critica cultural de la Universidad de Chile. Dirigió la Escuela de Periodismo de esta misma universidad entre el año 2003 y 2008. Trabajó como periodista en Chile, Ecuador, Costa Rica e Italia para la agencia Inter Press Service. Un día se jubiló y decidió comenzar a escribir novelas. Es por este último motivo que decidimos hablar con él sobre su última novela titulada La muerte de la bailarina donde se relatan las cuitas de una bailarina de ballet frustrada que termina siendo striper en el Chile rural de los años sesenta.

Lo primero que me gustaría saber es ¿quién eres tú? ¿quién es Gustavo González?

Soy un ser común, desde joven tuve algunas inquietudes literarias, quería ser escritor, pero como me dijeron que los escritores se morían de hambre opté por estudiar periodismo.

Una historia clásica

Si, una historia clásica, hay 200.000 casos similares en las escuelas de periodismo. Y bueno, aunque tuve una labor bastante activa en el periodismo, seguí siempre con el tema de la literatura escribiendo algunos apuntes, borradores de novelas y cuentos. En mi juventud escribí mucha poesía, pero la verdad es que las condiciones para realmente entrar más de lleno en la literatura se dieron después de que me jubilé en febrero del año 2012 en la Universidad de Chile. Entonces, en la actualidad, Gustavo González es un jubilado que reparte su tiempo entre Santiago y el campo en la Región del Maule. Dedica su tiempo a escribir, entre muchas otras cosas que sigue haciendo no sólo literatura, sino también algunas columnas de actualidad para algunos portales…¿qué más? casado, dos nietas y dos hijos.

¿Es verdad eso que contaba Akira Kurosawa a Ingmar Bergman de que a tu edad es donde uno mejor se conoce a sí mismo y es más productivo?

No sé, es difícil conocerse a uno mismo y probablemente lo que a mi me salva es que pienso con algo de arrogancia, nunca he tenido complejos de reírme de mi mismo. Es una condición que es bueno mantener cuando se es viejo, porque yo creo que entre los viejos pasa algo muy común que es la arrogancia y por otro lado la autoreferencia, uno está permanentemente cayendo en eso. Existe esta mitología que todo tiempo pasado fue mejor, que los jóvenes no saben nada. Yo creo, honestamente, que salgo de estos lugares comunes. Espero que esto sea cierto y no una volada mía.

¿Qué parte de Gustavo González está mayormente presente en tu ultima novela La muerte de la bailarina?

Yo diría que en buena medida es una novela autobiográfica, pero en un sentido muy amplio, pienso que en todo lo que uno escribe siempre hay algo autobiográfico. Uno recicla experiencias vividas, ya sea porque en algún momento cuando se escribe uno intenta depositar en las letras vivencias que ha tenido y entra a fantasearlas. Yo diría que la parte mía que está presente es el hecho que empecé despertar a la vida consciente en la época en que se ubica el libro. Los últimos años del gobierno de Jorge Alessandri, la emergencia de la Democracia Cristiana, la influencia de la Revolución cubana. Todos esos elementos diría que me empezaron a marcar a fines de los años cincuenta e inicios de los años sesenta. Y el otro elemento es el escenario donde yo sitúo el relato, que tiene que ver con mi infancia en lugares de provincia. Viví en Linares hasta poco antes de los siete años, pero siempre en épocas de vacaciones seguí manteniendo lazo con el mundo rural. Lo demás es ficción.

¿Seguro que es ficción?

Sí.

¿Podrías comentarme a grandes rasgos de que se trata La muerte de la bailarina?

La muerte de la bailarina es un híbrido, que tiene elementos de novela negra o policial, pero tiene también elementos sociales, políticos y costumbristas. También tiene recursos copiados de la tragedia griega, porque hay un coro que lo configuran los habitantes del pueblo, que es como un telón de fondo. Es la historia de una mujer que un día aparece muerta y comienzan a surgir varias hipótesis sobre su muerte. El libro se va desarrollando con diversos saltos temporales: la infancia, la edad intermedia y los últimos días de esta mujer, sobre todo a través de una relación con un sacerdote, donde se entregan claves no tanto de la muerte, pero si de la vida que ella tuvo. En ese sentido, tiene algo de denuncia, una reivindicación feminista si se quiere en algunos aspectos y también un elemento de crítica a las relaciones de poder en las sociedades rurales, con elementos como la presencia de latifundistas. No pretendo contar el desenlace.

Me gustaría saber por qué escribiste este libro y también a grandes rasgos ¿por qué escribes?

Mientras yo trabajaba en el periodismo activo y en la actividad académica siempre estaba tirando apuntes e iniciando proyectos. Lo cierto es que este libro lo comencé, al menos las tres primeras páginas, por el año 1996. En un principio no sabía si era cuento o una novela policial, pero después cuando retomé en los últimos años estos apuntes me di cuenta de que debía terminarlo, desarrollarlo. Lo escribí porque el argumento se apoderó de mí. Yo creo que cuando uno se enfrenta al desafío de escribir tal vez lo más apasionante no es que uno tenga el control de lo que se quiere escribir, sino que lo que uno está escribiendo se apodera de ti. Y todo se fue desenvolviendo de una manera que uno va introduciendo elementos y estos van llevando a otros. Lo interesante es eso, no que uno tenga el control absoluto, sino que la trama, el argumento, el relato, la pretensión de escribir bien, de hacerlo en términos atractivos, se vaya también apoderando de ti. Por eso lo escribí, supe que en algún momento tenía que hacerlo. Espero, también, retomar otros proyectos que están por ahí guardados.

¿Algo así como lo que decía Platón que el poeta es poseído por una divinidad que lo obliga a hacer poesía?

Sí, sin duda, yo creo que después de Platón se ha inventado muy poco. Sin duda en todo el proceso de creación, salvo en el caso de los despreciables best sellers que se crean con moldes prefigurados, el embrujo de la creación está precisamente en que uno sabe muchas veces cómo comenzar, pero nunca sabe cómo terminar. No sé si esto responde tu pregunta.

Es una pregunta amplia ¿crees que existe una espiritualidad en la escritura?

Claro, siempre hay elemento de espiritualidad que es importante, que apunta a recoger la naturaleza humana, la esencia del ser humano. En ese sentido, siempre hay elementos de espiritualidad que se desenvuelven en la medida que vas haciendo transcurrir a los personajes, pero en mi caso no tiendo a relacionar la espiritualidad con la religiosidad. A pesar de que hay elementos religiosos en la novela, sobre todo en la relación de la bailarina con el sacerdote, una interrogación a la existencia de dios, la justicia divina, como diría Julio Martínez.

Me gustaría que me contaras quién es Laura, ¿de dónde sale la inspiración para escribir de esta mujer?

Es un personaje cien por ciento ficticio. La inspiración sale de una serie de elementos que uno va acumulando en su vida. Yo siempre tuve un interés por el mundo del ballet, no porque el ballet en sí me interese mucho, creo que la danza y el ballet son elementos muy lindos, pero no soy muy fanático de ellos, ni de la ópera ni del ballet, pero recuerdo que de pequeño miraba en las revistas láminas de cuadros de bailarinas, ese fue un elemento que me atrajo. Un segundo aspecto, es el tema de la exposición del cuerpo, que por lo menos en mi juventud y adolescencia, en mis primeros balbuceos como periodistas, tenía mucha identidad con el striptease. Santiago estaba lleno de espectáculos de striptease, sobre todo maratones de striptease, en teatros como El Picaresque en la avenida Recoleta, estaba El Humoresque en la calle San Ignacio, cerca del actual Parque O´Higgins, entonces, surgió ese elemento de una bailarina de ballet frustrada que termina siendo stripera. Luego entran elementos ajenos, pero tienen que ver con el hecho que muchas veces los personajes literarios son personajes frustrados. Una chica que tenía todo a su haber para ser feliz de pronto es despojada de esa felicidad por un elemento violento y brutal. Laura es, en alguna medida, la metáfora de eso, cómo la sociedad construye sueños que por el contexto familiar y social terminan frustrándose. Una mujer que como todo personaje tiene elementos heroicos y de tragedia.

Por más que pasan los años ella se aferra a la esperanza que su amor de infancia, por alguna remota casualidad, la encuentre. Eso me recuerda mucho al argumento de Pascal sobre la existencia de Dios, es decir, si crees en Dios y este existe ganas la vida eterna, pero si no existe no ganas nada. Entonces, ella se aferra a la minúscula posibilidad que este joven vuelva, porque la ganancia que ella obtendría manteniendo la fe en ese amor supera con creces todas las tristezas que ella está viviendo. ¿Como autor, crees que existe esa ganancia? ¿Vale la pena el argumento de Pascal?

Yo creo que siempre vale la pena aferrarse. Al final, si hay un elemento que a ella la hace resistir es esa minúscula posibilidad. Ahora, lo que yo intenté es que no fuera un cuento de hadas, sino una situación realista. Creo que todos nosotros en nuestra vida hemos dejado amores platónicos de infancia, teníamos esas ensoñaciones, escribíamos poemas, hasta que el mundo nos enseñó a ser realistas, pero el mundo es mucho más cruel de lo que se piensa. El mundo con el tiempo te va sacando de esferas que son muy concretas, íntimas, casi reduccionistas, para enfrentarte a otro elemento más. En este caso, la necesidad que el protagonista tenga que hacer su vida, fundar una familia, y eso hace que el sueño de infancia termine siendo un chispazo. Las condiciones no están dadas para que pueda realizarse plenamente, lo cual tiene que ver con las características del personaje. Probablemente habrá personajes heroicos, que, teniendo esa misma posibilidad que plantea Pascal, echan todo por la borda y se ponen a trabajar en esa nueva instancia que se les han abierto. Pero yo creo que por lo general no ocurre eso, sino que lo otro. Yo creo que los personajes heroicos habrían optado por esta otra posibilidad, pero creo que la literatura está llena de héroes y antihéroes y hay gente que no es ni lo uno ni lo otro.

¿Entonces esta manera de afrontar la vida de la que dotaste a tus personajes, que no son héroes ni antihéroes, tiene que ver con que quisiste hacer algo más realista?

Sí, yo creo que el realismo es algo muy diverso en la literatura y tiene diversas expresiones. A mí siempre me ha gustado como escritor William Faulkner cuya literatura precisamente está llena de antihéroes, de esperanzas no cumplidas, y que aún siendo una literatura muy compleja y que algunos dirían que no es una literatura muy realista yo diría que es 100 % realista. Entonces, no pretendo apostar al realismo como única expresión. Creo que otras formas literarias como derivados del realismo mágico siguen siendo muy válidas. Pero en el caso de esta novela la trama propia no daba para intentar voladuras como el realismo mágico o salidas más fantasiosas.

Me llamó la atención el uso de las elipsis, la serie de saltos en el tiempo a lo largo del relato. La decisión de usar la elipsis ¿Fue algo establecido desde un comienzo? o fue el mismo relato el que te obligó?

Yo diría que fue más que decisión, el relato se fue desenvolviendo y fui viendo que para ir armando el rompecabezas había que desplazarse en el tiempo. La verdad es que a mí me gustan esos relatos así, no me gustan esos relatos lineales que parten en A y terminan en Z. Creo que le da más dinamismo a cualquier relato el hecho de ir induciendo al lector a que vaya armando su rompecabezas, metiendo piezas y, en este sentido, fue una buena opción estos saltos. Todo lo que escribí fue en el mismo orden que está puesto en la novela, salvo un par de capítulos donde alteré la ubicación. Lo que sí se me iluminó al final fue eso de poner los títulos de los capítulos Ahora, Antes, Mucho antes todo eso fue algo que me apareció. La novela es deliberadamente vaga en algunos aspectos como las ubicaciones temporales. Intenté meter chispazos que implican al lector dentro de la realidad, toda la pugna presidencial de fines del gobierno de Alessandri con Frei y Allende fue un elemento que contribuyó a situar la época. Pero como no es una novela de época sino una novela social, me interesó más fijar de manera muy rigurosa los fenómenos de época, me interesan los fenómenos sociales, los cambios de las relaciones de dominación en el campo en Chile, la irrupción de la Alianza para el progreso, todo lo que fue la resistencia o los diques que se intentaron poner a la expansión del ejemplo de la Revolución cubana.

Este pueblo perdido en los años sesenta puede ser cualquier pueblo, podríamos decir que esas dinámicas de relación siguen existiendo. Podrías hablarme de este pueblo donde ocurre el relato, ¿hay una metáfora oculta? o ¿es simplemente el reflejo de las impresiones de tu infancia?

Yo diría que es un pueblo y es todos los pueblos.

¿Puede ser Santiago?

Es todo menos Santiago, tal vez. Hay elementos autobiográficos, las experiencia de niño viviendo en Linares y pasar largas temporadas en Cauquenes en poblados chicos cercanos, como Retiro, Parral o Pelluhue. En ese sentido, quise ser deliberadamente ambiguo no poner ningún nombre. La única ciudad que tiene un nombre es Santiago, cuando el latifundista quiere invitar a la bailarina a Santiago. Pero quise ser deliberadamente ambiguo en ese sentido, sobre todo para que el lector que pudo tener alguna experiencia rural se identifique sin necesidad de ponerle una camiseta que le diga «este es el pueblo con el cual tu tienes que identificarte». Por otro lado, en la segunda parte de tu pregunta, no creo que sigan existiendo las mismas relaciones en el Chile rural de hoy. En esa época el trabajo agrícola era con peones y medieros. Hoy el trabajo agrícola es de temporero y con otras relaciones de producción. El latifundio existe como la gran explotación fundamental de la compañía frutícola, pero no es tampoco el latifundio que existía en los años cincuenta y sesenta, anteriores a la Reforma agraria. Este es el latifundio al estilo de novelas como Gran señor y Rajadiablos, el Chile de Eduardo Barrios, Mariano Latorre, autores más criollistas y costumbristas de los años 40 y 50.

Tus personajes tienen muchos sueños, los alimentan, pasan los años y siguen haciendo lo mismo de siempre, hacen cosas que no les gustan hacer, viviendo dentro de la misma burbuja, dentro del mismo pueblo. ¿Qué crees que se debe hacer para no caer en lo que tus personajes caen? ¿por qué tus personajes se retiran? ¿le tenemos miedo a la felicidad?

No sé, creo que por lo general si observas las sociedades rurales, son sociedades que generalmente están generando migración, los jóvenes no quieren ser como sus padres o sus abuelos y cuando tienen la primera oportunidad de salir del campo lo hacen. Pero estos jóvenes que emigran muchas veces lo hacen a la caza de un sueño irrealizable, emigran porque ya no les gusta ordeñar vacas, criar chanchos, pero en Santiago tienen una vida de mierda, muchas veces peor de la que tuvieron en el campo. En ese sentido, diría que, si se apuntara a una cuestión existencial, también tendríamos que situarnos en una perspectiva sociológica. Un marxista diría que son las condiciones de desarrollo de las contradicciones propias del Capitalismo tardío que nos tienen en esto. Entonces, uno piensa que el tema de las sociedades rurales es un tema que siempre ha estado mal tratado, dentro de todo nuestro proyecto de desarrollo. Se dice que un país desarrollado tiene que tener el menor porcentaje de población rural. En ese caso, Chile estaría perfecto, porque en la época de mi novela debe haber sido 50/50 la relación entre población rural y población urbana. En esta época la relación es de casi 75 % la población urbana a 25 % de población rural, pero eso no significa que este sea un país mejor. Yo no soy ningún economista agrario ni urbanista, ni nada que se le parezca, pero creo que el propio elemento del desarrollo neoliberal, con la explotación a gran escala, de explotación de recursos naturales agrícolas, ha incidido más en que esté desapareciendo el mundo rural. Y eso a algunos les puede parecer un signo de progreso, pero para mí no me parece una realización concreta hacia una sociedad más justa.

De hecho, mucha gente quiere volver al campo, y tener esa forma de vida cerca de la naturaleza. Está como de moda.

Claro, como parte del desarrollo y del consumismo dicen que un signo de bienestar es tener una segunda vivienda. Mucha gente busca esa segunda vivienda en el campo, pero es poca la gente que vuelve al campo para reincorporarse a la vida rural, tener una agricultura de auto consumo, eso no es muy recurrente todavía. Pero es un deseo legítimo escapar del smog.

Pareciera ser que lo que le impide a la protagonista tener justicia es el silencio y la cobardía ¿Qué es para ti el silencio y la cobardía?

Son dos elementos muy naturales en la esencia humana, que muchas veces descansan en el cálculo, en la resistencia, o más que resistencia en el miedo a romper un mundo, que si bien no es el mejor, muchos piensan que en la medida que lo rompes va a ser peor. Para mí el personaje que más refleja eso en el texto es la madre de Laura, que tiene esta ambigüedad de que es cobarde, pero a la vez es valiente porque no estalla, porque piensa que si lo hace va ser un debacle que va a hundir todo este mundo familiar. Yo creo que en ese personaje está reflejada gran parte de las condiciones de la sociedad chilena. Uno ve muchas veces situaciones de perversión al interior de la familia, muchas veces eso tiene la complicidad de los propios miembros de la familia. Ese es un dique de contención donde opera tanto la cobardía como el silencio. El siguiente dique de contención es la propia sociedad. En un momento la protagonista dice «si yo llegara a mi pueblo y cruzara la plaza gritando lo que me pasó van a decir que estoy loca, nadie me va a creer». Yo creo que eso ha sido una constante en la sociedad chilena que empieza a romperse, pero no de manera definitiva. Se ve que se rompe gracias a las acciones y la valentía de colectivos feministas o de casos individuales de mujeres. Pero cada vez que aparece una información policial, muchas veces está ese trasfondo terrible de que hay una cobardía y un silencio, que en definitiva, es una complicidad de los propios miembros de la familia y todo eso muchas veces para resguardar el bienestar material. Eso es lo que le otorga en gran medida a la sociedad chilena, una característica que es muy propia de Chile: la hipocresía. La hipocresía es una característica que se da recurrentemente sobre todo en la política chilena.

Sobre todo en este tiempo.

Claro, toda la búsqueda de figuración, pero desde un punto de vista de no enfrentar los problemas de verdad, declararse siempre mejor para que los demás lo vean. Es también un juego hipócrita, que atraviesa transversalmente a lo que yo diría la clase política en Chile.

El director José Luis Torres Leiva cuenta que fue testigo en el proceso creativo de su documental El viento sabe que vuelvo a casa, de la normalización del incesto en algunos pueblos aislados de Chile. Pueblos donde el padre tiene hijos con su hija y estos niños crecen en medio de esta confusión de roles familiares. Me gustaría saber tu opinión sobre las violencias rurales del campo que se siguen manteniendo.

Yo creo que es una realidad recurrente en todas las sociedades rurales y no sólo en Chile, sino en gran parte de América Latina. Sin duda, en Europa, era una realidad muy común en la época medieval. Siempre se habla del derecho a pernada de los grandes patrones que tenían derecho a tener relaciones con la hija de los campesinos, lo que era una manifestación de poder. En este sentido, Foucault, que está bastante criticado por sus incursiones en Túnez, también tiene un elemento importante, en alguna medida, esta violencia sexual es una dominación sobre el cuerpo, al ser una dominación sobre el cuerpo es una expresión de poder y, entonces, cuando esta relación se da al interior de la familia, también tiene esas características. Lo que a mí no me gustaría, porque aquí hay mucho sesgo clasista, es suponer que éste ha sido un fenómeno exclusivo de las clases más pobres. Creo que también hay toda una realidad oculta que se puede dar entre la clase alta de situaciones de incesto, maltrato, etcétera, que son menos tratadas por lo medios, porque ahí los elementos de ocultamiento son más expeditos, como los abortos que se disfrazan de operaciones de apendicitis. En ese sentido, lo que intento sugerir en mi relato es que hay una gran deuda pendiente con el tema de los derechos reproductivos. Esta novela no pretende dictar pauta a nadie, pero en otra entrevista yo decía que ojalá sirviera de pequeña inspiración para que el derecho al aborto libre, seguro y gratuito entrara en la nueva constitución. Por una parte, está lo de los derechos reproductivos, el tema de la hipocresía y también el tema del poder. La situación está lejos de ser muy propicia, pero por lo menos ha ido mejorando con los años y ese es otro avance que tenemos que agradecerle al feminismo.

Vamos a jugar un juego de asociaciones, yo diré una palabra o una frase y tu dirás lo primero que se viene a tu cabeza.

Yo quiero

Una nueva constitución.

Yo fui

Un pobre periodista.

Yo soy

Un jubilado con aspiraciones de escritor.

Yo seré

Un cadáver hermoso.

Perro

Fidelidad.

Rojo

Lucha.

Infarto

Renacimiento.

El Conde de Montecristo

La prisión injusta.

Bailarina

Laura.

Cabaret

Lugar de ensueño y de borrachera.

Chile

Un proyecto mal realizado.

Aborto

Un derecho.

Feminismo

Un ejemplo.

Piñera

Ladrón empresario.

Ficha técnica

Título: La muerte de la bailarina

Autor: Gustavo González

Año de publicación: 2021

Páginas: 160

Editorial: LOM Ediciones

![]()