Por Galia Bogolasky

Tuvimos la oportunidad de entrevistar al autor de “El Bosque Sumergido” quien nos contó sobre esta interesante novela sobre su familia, sobre su abuela Josefina, sobre el exilio, y sobre el viaje a su pasado y la historia que Vargas va reconstruyendo a través de viajes y recuerdos.

¿Cómo surgió la idea de esta novela?

Mi propósito inicial era escribir un cuento. La premisa consistía en la aparición, sin causa aparente, de una gran grieta en un lugar cotidiano. Para que tal historia me resultara fácil de contar se me ocurrió instalar (imaginariamente, por supuesto) la grieta en el patio trasero del pequeño edificio en el que actualmente vivo. Así podía observar el espacio real y especular las consecuencias que produciría un fenómeno de esa naturaleza. Después tuve que elegir a la encargada de descubrir la grieta y ese personaje resultó ser mi abuela que vivió durante sus últimos treinta años en el departamento del primer piso del edificio.

Todo comenzaba en un día común y corriente, cuando Josefina, la protagonista (que en ese momento tiene más de noventa años y su memoria ya no funciona del todo bien), despierta y sale de la cama. Al final del relato ella se encontraba en el patio trasero con Alberto, su hermano fallecido en un brutal accidente en el cerro San Cristóbal, a principios del siglo pasado. Entonces supe que el cuento se había transformado en una novela y que mi deber sería sumergirme en esa grieta en busca de las huellas de un pequeño fantasma. En ese viaje visité algo de mi biografía, transité por buena parte del siglo XX, y conté la historia de Josefina- y la de su familia- que llegó a Chile huyendo desde Venezuela, en 1923.

¿Cómo fue escribir una novela sobre tu historia familiar?

Siempre escribo historias que me ponen en aprietos, que establecen desafíos para los cuales muchas veces no estoy del todo preparado, obligándome a asumir una tarea en la que un mapa, el trabajo anterior, una receta o un GPS no sirven para nada. Este fue el caso.

¿Cuánto ficcionaste de tu historia?

En esta ocasión trabajé con la memoria familiar, con los silencios y el olvido, y desde allí, echando mano a la ficción, quise construir una historia universal.

Efectivamente, todos o la mayor parte de los personajes de la novela existieron o existen en la realidad, pero nunca quise retratar de manera textual sus vidas. Eso, en la práctica, además de imposible habría sido un error. Hay episodios que están en la novela y que sí ocurrieron muy parecidos en la vida real, pero si yo los revelará nadie me creería pues parecen fruto de la más delirante imaginación. Dicho esto, pienso que carece de importancia indicar de manera exacta las dosis de verdad, invención o fantasía que tiene el relato. Algo parecido, seguro, contestará un mago al que se le pida que revele cómo hace sus trucos.

Al ser una novela sobre tu abuela, sobre tu familia ¿Cuál fue el mayor desafío de escribir este relato?

La mayor parte de las novelas que me gustan (La Metamorfosis, Las uvas de la ira, El cazador Oculto, Papelucho en vacaciones, Un mundo para Julius, Un año pésimo o Dios lo bendiga Mr. Rosewater) tienen como denominador común a la familia y los vínculos que nacen en ella. Los seres humanos somos fruto de esas relaciones, de esas dinámicas que a veces se dan a puertas cerradas, pero que nos acompañan en los gestos, en las acciones, en la piel. La familia, en sus múltiples formas, es una cantera inagotable de historias.

Dicho lo anterior, creo que en este tipo de trabajos literarios siempre hay que huir de la tentación del homenaje doméstico o de crear una historia que sola será entendida por un pequeño grupo de parientes. También hay que entender que la exploración acerca de la memoria de una familia se enmarca en una época, en la historia de un país sujeto a los vaivenes del mundo. Otro punto es que jamás debe olvidarse el sentido narrativo que tiene el texto, por eso, si es necesario, se deben llenar todos los vacíos o espacios con ficción. A partir de eso, como contracara, no todo se debe contar o quizás el arte radica en escoger aquellos episodios que uno considera que serán más ilustrativos o al servicio del gran relato que se está narrando. Por último, hay que tener en cuenta que los recuerdos usualmente son borrosos, subjetivos o incompletos. Lo que es un aviso para desconfiar de ellos y verse obligado a contrastar versiones, documentarse y leer bastantes libros que aborden temáticas semejantes.

¿Cómo fue el proceso creativo?

La novela está contada en el presente por un narrador que sería un alter ego mío. Él, al llegar a vivir a un departamento (que alguna vez también fue habitado por una parentela que ya se ha convertido en un montón de fantasmas) comienza a revisar la historia de su familia, la vida de su abuela venezolana y contrasta eso con su realidad de escritor y padre. Cuando trabajé con esta capa del relato, como buscaba un tono más íntimo, utilicé grabaciones de audio. Por eso hablaba un par de minutos y luego transcribía al word. Así realizaba la primera de muchas correcciones. De esta forma desempolvé historias que había escuchado en mi infancia y adolescencia, pero ahora las trabajé con una mirada más distante, encontrando patrones de comportamiento, carne que podía darle matices a los personajes. Luego añadí otros capítulos que me parecieron necesarios de sumar y en ellos la ficción me sirvió mucho para llenar los espacios en blanco o las zonas que desconocía en la historia de mi familia. Casi llegando al final de esta etapa, encontré una entrevista que le había hecho hace una década a mi abuela, la protagonista. Estaba perdida en una vieja computadora. En ella Josefina hacía un resumen de su vida. Me sirvió mucho para ver dónde ponía el énfasis en un relato que abarca más de un siglo. Descubrí así que existían momentos bisagras (el presenciar en su niñez la muerte de su hermano Alberto, la partida familiar desde Mérida, su matrimonio y el cómo conquistó a mi abuelo, los cuentos que empezó a escribir llegando a la vejez, su regreso a Venezuela a fines de los setenta, las tertulias que hacía su hermano Mariano, etcétera). Entregué la primera versión a un par de lectores de confianza (porque sé que no tienen miedo a la hora de señalar los defectos o puntos débiles de un texto). En base a esas observaciones volví a reescribir la historia. Añadí capítulos, saqué otros. Cuando ya me vi sumando, nuevamente, episodios o escenas que había eliminado en una segunda, tercera, cuarta o quinta versión de la novela, me di cuenta de que tenía que soltar el texto y entregarlo a la editorial.

¿Cuál es el significado que tiene para ti el exilio y cómo lo quisiste enfrentar en esta novela?

El exilio implica una partida abrupta o a la fuerza, un doloroso desajuste, la búsqueda de la adaptación y la constante añoranza de algo que se perdió y que quizás nunca se podrá volver a tener. Es un tema humanitario de una relevancia que excede con creces el plano narrativo. Sin embargo, al abordarlo en una novela se entrega una de las miradas posibles con respecto a él, pues se le da rostro (encarnado en personajes) en una historia. Eso permite acercar el exilio a algo que va más allá de lo estadístico, mostrar sus matices, mostrar sus implicancias en el día a día, en sus consecuencias más íntimas y reales.

¿Cómo fue el proceso de trabajo con la editorial?

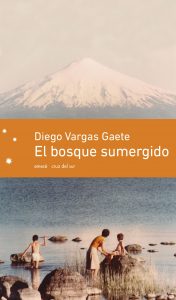

Al principio, como debe ser, mi editor me dejó en libertad absoluta para escribir lo que quisiera. Eso es un voto de confianza que siempre se agradece. Luego llegaron los plazos y tuve que pisar el acelerador con las entregas que permiten que la industria del libro funcione. Ese tema de soltar un texto al principio cuesta, pero al final se agradece. En esta ocasión tuve injerencia directa en la hora de elegir la portada del libro, la que resultó ser una foto sacada por mi abuelo paterno en los años ochenta. En ella se aprecia a un niño entrando con asombrosa decisión a las aguas de un lago, mientras lo observan su madre y su pequeño hermano que está sentado en una roca. Al fondo de todo un gran volcán vigila la escena. Ese niño soy yo. Eso es un lujo que también se agradece.

¿Cuál es la mayor diferencia entre esta novela y tus libros anteriores?

Tanto “El increíble señor Galgo” como “La Extinción de los coleópteros” son ficción al cien por ciento. El bosque sumergido es una novela hibrida, mestiza, que transita por los recuerdos, la historia de una familia, la crónica, la ciencia ficción, el Chile del siglo XX y del presente, la autobiografía y el género fantástico.

¿Cómo ves el tema de la inmigración y de la temática de la pertenencia o no pertenencia?

Una de las capas de la novela cuenta la historia de una rama de mi familia que escapó, desde Venezuela, y se instaló en Chile en 1923. En la casa que se abandonó en Mérida quedaron no solo los juguetes de Josefina, la protagonista que en ese entonces tiene poco más de tres años. También quedó atrás su nodriza (la encargada de cuidarla, su segunda madre) y su pequeña hermana de menos de un año, quien no pudo sumarse por los peligros y dificultades que conllevaba tan largo viaje. La criatura quedó al cuidado de unos parientes. Se llamaba Ada y en un tiempo más, ya adolescente, llegó a Chile a conocer a sus padres y hermanos. ¿Cuál fue su verdadera familia: la que la crío en Mérida o aquella que escapó a Chile y de quiénes no sabía casi nada? ¿Qué recuerdos había en conjunto con los que huyeron del infortunio dispuestos a construir una nueva vida? ¿Cómo se imaginaba a ese país tan delgado y de nombre gracioso al que llegó con la intención de hacerse parte de una familia, de una cultura, que no conocía? ¿A qué debió renunciar para ser aceptada? ¿Si se instalaba de manera definitiva en Chile dejaba poco a poco de ser venezolana? ¿Qué pasaría con su acento, con sus comidas favoritas, con sus paisajes y aromas de infancia? Todas esas preguntas venían en las maletas que trajo Ada. Son algunas de las dudas y temores que se interponen en el camino de todo inmigrante.

¿Cómo trabajas los saltos de tiempos y espacios en El Bosque Sumergido?

En mi infancia sureña solía pasar muchas horas jugando en un bosque nativo. Era una masa gigantesca de olivillos, pitras y boldos, a la que solo se podía ingresar por pequeños claros en los que aún no reinaban las quilas o las moras. Iba solo. A veces, después de un buen rato buscando lianas o insectos, me perdía y empezaba a caminar en redondo. Una y otra vez, mientras la luz comenzaba a escasear, regresaba al mismo punto de partida. Por supuesto el miedo se apoderaba de mis gestos y pasos. Siempre terminaba sentado sobre el suelo húmedo, intentando volver a la calma, intentando pensar con la cabeza fría. Entonces, solo entonces, al volver a caminar encontraba en el sendero pequeñas diferencias que antes eran invisibles: donde antes se había posado un coleóptero (madre de la culebra) ahora solo estaba un manchón de musgo; donde antes había un puñado de hojas resecas ahora se podían ver la marca de mis zapatillas. Así terminaba encontrando la salida. Nunca se me ocurrió caminar en línea recta, pues ese era el camino perfecto para perderse en una maraña de ramas y troncos. Quizás por eso escribo dando saltos en el tiempo. Quizás por eso cuando pienso reviso un episodio del pasado, lo contrasto con el presente y recién ahí me proyecto al futuro, todo en pocos segundos, siempre avanzando de manera circular. Quizás escribir novelas es la señal más clara de que nunca he salido del todo de ese bosque.

Venezuela ha sido un tema muy presente a nivel de política internacional, y a pesar de que en esta novela el tema político no está incorporado literalmente, siempre hay un discurso político en el fondo. ¿Cómo ves el conflicto en Venezuela y el tema de la inmigración de venezolanos a Chile en estos últimos años?

El escritor suele trabajar con los espacios que no entran en el discurso oficial. Es el encargado de alumbrar con una linterna (sus textos) todas esas zonas que son ignoradas u olvidadas y en ese acto de apuntar la luz hacia un lugar inciden su biografía, sus experiencias, su forma de ver el mundo. Eso es un rotundo acto político, siempre.

Ahora, una novela posee muchas dimensiones o capas y enfocarse solo en la dimensión política es un camino fácil para hacer un panfleto o un mal libro.

En Chile alguna vez recibimos al venezolano Andrés Bello y su legado a nuestro país dura hasta nuestros días. El aporte de la inmigración es la diversidad, es enriquecer el acervo de miradas, es poner un mayor número de barajas sobre la mesa en la que dialoga una sociedad.

Al final de mi novela El increíble señor Galgo, en una enciclopedia del futuro (publicada en Chile el 2610), se define así el concepto de “pasado”:

“Lo que ya fue. De dónde venimos. Hace seiscientos años, estudios de ADN dieron prueba de algo irrefutable: más del noventa por ciento de la población poseía sangre indígena en sus venas. Ahora esa sangre se ha mezclado con la de nuestros hermanos del extrarradio. Somos mestizos. Somos el futuro.”

Tu eres profesor de escritura, de hecho, en el libro haces mención a este trabajo. Cuéntame sobre tu rol como profesor en escuelas y liceos, y que es lo que traspasas a tus alumnos como escritor.

Trabajo en un programa que se llama Acciona y en virtud del cual un artista comparte su oficio durante un año con un curso de una escuela o liceo público. Cada clase es un desafío pues las alumnas y alumnos son un público exigente, que te obliga a no dormirte en los laureles y a estar buscando siempre nuevas formas de presentar un contenido que puede ser muy entretenido o un monumental somnífero. Para mi labor de escritor es un gran cable a tierra que me conecta con otras realidades y me aleja, bastante, de la tentación del ego. En otro plano, la escritura creativa tiene una velocidad distinta a las exigencias normales del sistema educativo (basado en logros y metas) ya que cumple una función de registro de la memoria, saca una fotografía de un momento y estimula a encontrar soluciones que quizás no existen en la realidad. De esta forma asume un rol muy importante en la formación emocional de un niño o joven, enseñándole a enfrentar y expresar sus frustraciones y temores, a conocerese a si mismo y a valorar su entorno, mostrándole que no todo cae en la categoría de lo bueno y lo malo. Los talleres terminan con un libro hecho de manera artesanal, con tapas de cartón, y en él se recogen los textos creados a lo largo de un año en un aula de clases. Es una sensación fantástica la que se produce cuando los alumnas y alumnos descubren que han creado un libro y se han convertido en escritoras y escritores.

¿Cómo percibes la recepción de esta novela en el público?

En un círculo cercano han pasado cosas bellas. Por ejemplo: un pariente, después de leer El Bosque sumergido, decidió regalarme un diccionario que alguna vez perteneció a unos de los hermanos de mi abuela, el personaje que impulsa el inicio de la novela. Ahí, en la primera página (escrito por el puño y letra de un niño, de un tío abuelo que murió hace casi un siglo) figura el nombre de Alberto Picón. Cuando recibí el diccionario lo tomé como el regalo de un pequeño fantasma al que busqué durante más de un año (el tiempo en el que escribí el libro). También ha tenido generosas críticas. Sin embargo, no tengo idea que irá a pasar con esta novela. Los libros tienen sus propios tiempos para avanzar o ir conquistando lectores. Mis novelas, por suerte, siempre se han encargado de encontrar sus propios caminos, llegando a lugares o mercados que nunca tuve en mente.

¿Qué planes tienes a futuro? ¿Alguna nueva novela?

Ahora estoy escribiendo una novela juvenil en la que dos pequeñas hermanas se enfrentan a un extraño ser que les propone un desafiante juego. Al aceptarlo, sin que ellas lo sepan de antemano, la suerte de un planeta caerá en sus manos.

![]()