Por Fernando Arabuena

La lengua tiene el poder de guiarnos por el fantástico camino de Santiago de Compostela, una tierra encantada de fervor, creencia, cultura más todo el poder de la imaginación y el arte. Y fue esa lengua gallega aprendida desde niño, poblada de historias contadas por su padre, abuelos y tías, la que hizo de nuestro entrevistado un escritor nacido en Chile, pero con un férreo acervo con su Galicia desdoblada en la palabra.

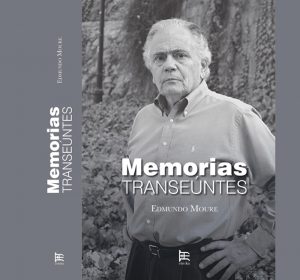

En una casa llena de libros nacía un 4 de febrero de 1941 Edmundo Moure Rojas, hijo del emigrante Cándido Moure Rodríguez y de Fresia Rojas Ramírez, descendiente de extremeños. Los cuentos y la poesía que lo rodearon alimentaron esa imaginación reveladora de estas y otras tierras, testimonio vivo son sus tertulias en la Sech, donde el escritor burla al hombre en cautivadores desdoblamientos anecdóticos.

Y la vida sigue como sus Memorias Transeúntes (Etnika 2017 ), como crónicas de innumerables vivencias, cuyo recorrido fascinante de la palabra lo llevó a publicar dieciséis libros en Chile y cinco en Galicia. Entre ellos: Gente de la Tierra (relatos de gentes de las aldeas de Galicia y de los pueblos de Chiloé); Memorial del Último Reino (novela histórica del primer gallego avecindado en Chile); Chiloé y Galicia, Confines Mágicos (ensayo comparativo de ambos imaginarios) …

Y la vida sigue como sus Memorias Transeúntes (Etnika 2017 ), como crónicas de innumerables vivencias, cuyo recorrido fascinante de la palabra lo llevó a publicar dieciséis libros en Chile y cinco en Galicia. Entre ellos: Gente de la Tierra (relatos de gentes de las aldeas de Galicia y de los pueblos de Chiloé); Memorial del Último Reino (novela histórica del primer gallego avecindado en Chile); Chiloé y Galicia, Confines Mágicos (ensayo comparativo de ambos imaginarios) …

Ha fundado el Centro de Estudios Gallegos en la Universidad de Santiago, donde impartió clases de Lengua y Cultura Gallegas durante once años; fue relator en el Congreso “Rosalía de Castro e o seu Tempo”, en Santiago de Compostela; Director Cultural de Lar Gallego de Chile; Director y productor de programas radiales de difusión cultural, en Radio Sudamérica y en Radio Universidad de Chile: Todas las Españas, Confines de Hispanoamérica, Vieiros de Galicia y La Veu de Catalunya; Presidente de la Sociedad de Escritores de Chile; Socio fundador de Ediciones Logos; Socio fundador de Ediciones Nueva Galicia; Presidente Corporación Cultural Nueva Galicia entre otras muchas cosas.

“Asombro” es algo que sucede frecuentemente al leer su libro Memorias Transeúntes o al escuchar sus entusiastas tertulias de la Sech. ¿Es esa energía optimista que se ha perdido para saborear lo amargo y dulce de la vida?

La energía vital, a la que te refieres, es parte de la herencia genética de la estirpe gallega, sin duda. Recuerdo que en una de las cacerías a las que me llevaba mi padre, siendo yo un niño de ocho o nueve años, le pregunté si todos los gallegos eran tan fuertes como él… Siempre me llamó la atención su notable fortaleza física y su despliegue constante de vigor. Me respondió algo que no entendí en ese momento: «Bueno, sí, los que hemos sobrevivido lo somos».

Una nación de emigrantes, como Galicia y también Irlanda, desangradas en un proceso de casi dos siglos de forzoso extrañamiento, engendraría mujeres y hombres de extraordinario vigor y determinación para enfrentar las miserias y los desafíos de la existencia. Además, su respuesta contenía una visión cargada de ese humor gallego que los paisanos de la Galicia rural y campesina llaman “retranca”, humor elíptico, elusivo, desconfiado ante el forastero; forma defensiva que nace de siglos de explotación y abuso, primero, de los señores feudales; después, de la Iglesia Católica, a través del sistema de foros agrarios; finalmente, de la emigración, de ese dramático desarraigo que transforma a los seres humanos en “desterronados”, como escribiera nuestro admirado Efraín Barquero.

Heredé parte de esa energía y mucho de ese humor que constituye un sólido acervo para la vida y, más aún, para la literatura; saber reírse de uno mismo, de las propias ambiciones, de los deseos desmesurados y de la vacua fanfarronería, tan habitual en nuestro aldeano mundillo literario. Asimismo, la fuerza espiritual de mi madre y sus ancestros, el amor por la cultura, traducido en la devoción por los libros y la palabra creadora. Ella me dio a conocer lo que significa “el júbilo de comprender”, hábito que siento vivo ahora mismo, recién cumplidos ochenta años de existencia.

Creo, al respecto, en lo que nos dice Jorge Luis Borges, uno de mis preferidos entre los diez escritores más admirados de mi biblioteca íntima: «Es más difícil llegar a ser un buen lector que un buen escritor».

Creo, al respecto, en lo que nos dice Jorge Luis Borges, uno de mis preferidos entre los diez escritores más admirados de mi biblioteca íntima: «Es más difícil llegar a ser un buen lector que un buen escritor».

El imaginario que ha creado desde niño de una tierra cercana y la otra lejana, ¿ha dado origen a una nueva tierra literaria?

Sí. Te sientes, a la vez que escindido entre dos patrias entrañables -culturalmente hablando-, heredero de dos culturas que llegan en ti, finalmente, a una simbiosis enriquecedora, más aún si en ella se conjugan dos lenguas, la castellana y la galaico-portuguesa. De ese venero nace mi literatura, para bien y para mal, según sea la opinión de los lectores, la única válida para un escritor.

Estimo que conocer otras lenguas, aparte de la propia materna, amplía tu capacidad mental de comprensión de las culturas, si bien nunca logramos dominar por completo un idioma, menos este vastísimo Castellano (nunca “español”), lengua maravillosa que heredamos de los conquistadores torvos, al decir de Pablo Neruda; idioma que entre nosotros alcanza la más excelsa expresión en Gabriela Mistral… “Bendita mi lengua sea”, recomiendo esta extraordinaria recopilación de textos en prosa llevada a cabo por el poeta Jaime Quezada.

En el camino de Santiago de Compostela; ruta ancestral y mitológica que ha recorrido a pie y en el inagotable vigor de su pluma, ¿ha sido invitado a tomar del Grial de la Galicia medieval?

Ese es uno de los grandes mitos del occidente cristiano, que aun rebasa el cristianismo y se emparenta con la mitología céltica, viva en Galicia y también en Bretaña, Gales, Irlanda y Escocia. La experiencia del Camino de Santiago es extraordinaria. Debemos tener en cuenta que en aquellas rutas medievales se conformó una de las más ricas fuentes poéticas de la humanidad: la trova galaico-portuguesa, las cantigas de Amor, de Amigo, y de Escarnio o Maldecir. Me atrevo a sostener que este último subgénero origina la bullada “antipoesía” que muchos inadvertidos atribuyen a Nicanor Parra, como “inventor”. Yo diría, en lenguaje coloquial, que es “más vieja que el hilo negro”.

Y desde esa tierra nueva y desdoblada nacen Chiloé y Galicia, Confines Mágicos, el ensayo comparativo de ambos imaginarios. ¿Qué nos intenta decir Edmundo Moure desplegando esos puentes fantásticos?

Antes de conocer Chiloé, una de mis tierras predilectas, conocí la Galicia rural y marinera de mi padre. Ambos confines y el asombro inagotable que me produjeron, están reflejados en mi libro (ensayo) Chiloé y Galicia, Confines Mágicos. Parodiando a mi gran amigo, Renato Cárdenas, hablo de dos amores a los cuales he sido fiel durante seis décadas de ejercicio escritural, amantes cuyos nombres sonoros conjugaré hasta el fin de mis días.

El trasvasije de mitos, leyendas y formas culturales no es nuevo, aunque hoy en día lo parezca a través del proceso de globalización mediática. Los primeros asentamientos hispanos en Chiloé datan de 1601, cuando se asignan las “encomiendas” en ese territorio insular, a cargo de gallegos y asturianos, principalmente, cuyos climas y topografías peninsulares se asemejaban al “país de los pájaros estridentes”, Chilhué.

Quizá como en ningún otro lugar de Chile, en Chiloé se forjó este dignificativo sincretismo cultural que tan bien ha estudiado Renato Cárdenas. A partir de mi propia experiencia de viajes y contacto con la gente de Chiloé y de Galicia, escribí, primero, mi libro de relatos Gente de la Tierra; diez años más tarde, el ensayo comparativo que mencionas. Si es asombroso constatar las similitudes geográficas y paisajísticas de ambos confines, más lo es conocer a los seres humanos que las habitan, en esa singular mixtura de campesinos y pescadores. Confirmo la certeza de un aserto de José Santos González Vera: “El mejor paisaje es mi amiga, es mi amigo”.

La vida de un hombre disgregada en crónicas, es la vida de un hombre que se pierde o se encuentra en la escritura?

Creo que mi vida entera solo se explica a través de la escritura. Comencé como casi todos los escritores chilenos, perpetrando poesía, asunto en el que a veces reincido. Dos amigos en el mundo de la palabra, Hernán Miranda Casanova y Juan Antonio Massone, me ayudaron a entender que la base de mi creación literaria estaba en la prosa y no en la poesía, aun cuando también el relato posea elementos poéticos. Luego, el género que más me acomoda o que mejor fluye, es la crónica; he publicado cerca de mil doscientas, sobre todo en Galicia. Para mí, la crónica es caminar con los ojos abiertos en el mundo de las palabras. Quizá por eso sigo siendo un caminante compulsivo que “patea calles” a diario, nunca menos de cuatro kilómetros. Espero no perderme en la escritura, aunque morir en un buen sendero sea el sueño de todo peregrino.

Para quienes no han tenido el placer de escucharlo en las tertulias en la Sech, ¿hay algún anécdota que esté en Memorias Transeúntes y quieras revelarnos?

Va:

En octubre de 1960, a mis 19 años, trabajaba como dependiente en la ferretería de mi padre, paradero 27 de la Gran Avenida. Uno de los clientes ilustres del negocio era el músico y compositor Tomás Lefever… Más que cliente, era un contertulio de mi padre, con el que conversaba acerca de la guerra incivil española y de otros temas parecidos. Un miércoles, sería, Tomás entró en el negocio y me dijo: “Joven poeta, tengo una invitación especial para usted… El próximo sábado iremos a visitar, junto a un grupo de compañeros, a Pablo Neruda, en su refugio de Isla Negra, y usted será de la partida”.

Yo escribía mis incipientes poemas, en un cuaderno que guardaba entre clavos y tornillos. Aquel convite era para mí algo que excedía cualquier anhelo desmedido. Viví aquellos tres días en estado de sobresalto, lucubrando dos preguntas “inteligentes” que le formularía al Poeta. No podía ser menos de parte de un joven “talento promisorio”.

Yo escribía mis incipientes poemas, en un cuaderno que guardaba entre clavos y tornillos. Aquel convite era para mí algo que excedía cualquier anhelo desmedido. Viví aquellos tres días en estado de sobresalto, lucubrando dos preguntas “inteligentes” que le formularía al Poeta. No podía ser menos de parte de un joven “talento promisorio”.

En una camioneta Bedford del 55, a las 9:00 de la mañana, emprendimos el viaje a Isla Negra, la luminosa mañana de aquel sábado de octubre. No existía entonces la carretera del Sol y el camino recorría infinidad de pueblos hasta la casa encantada. Llegamos pasado el mediodía. Había una treintena de visitantes entre los que solo identificaba yo al corpulento anfitrión y al músico Lefever. Estaban bebiendo ponche, de aperitivo (no se usaba el “pisco sour” ni menos el “Aperol”).

Me moví, ansioso, hacia el gran Pablo… -Poeta -le dije- y le solté la primera y única pregunta. No la recuerdo ahora, pero debe haber sido algo así como: “¿Qué opina usted de la influencia del surrealismo de André Breton en la poesía chilena de la Generación del 38?”. El vate me escrutó, desde su metro ochenta de estatura, hizo una pausa, luego de beber un sorbo de ponche, puso su mano derecha sobre mi hombro izquierdo, y me dijo, en lenta prosodia: “Mire joven, nos hemos reunido aquí un grupo de amigos para disfrutar un asado… no para hablar huevadas”.

No pude reponerme, en toda la velada, de aquella rotunda respuesta. Años más tarde iba a digerirla. Ese era Pablo Neruda, por sobre todo vital, sibarita del más grande de los apetitos universales, genio intuitivo del lenguaje.

Bueno, Fernando, la literatura, después de todo, debe ser un coloquio permanente, un estado de tertulia amistosa, aunque sea en la difícil fraternidad de la República de las Letras.

Título: Memorias Transeúntes

Autor: Edmundo Moure Rojas

Editorial: Editorial Etnika

Temática: Crónicas

Número de páginas: 620

![]()