Por Claudio Garvizo

¿Es ficción o no ficción lo que nos propone el director Guido Hendrikx (1987) en el documental Stranger in Paradise? Esa fue la interrogante que urdió mi reflexión luego de ver esta pieza audiovisual del año 2016 y que forma parte de la oferta online gratuita del Festival de Cine Europeo 2020. Es posible acceder a ella, previa inscripción a través del link https://festivalcineeuropeo.cl/ y estará en cartelera, diariamente, hasta el 18 de junio. La película cuenta con el Premio Especial del Jurado del Festival Internacional de Cine Documental de Amsterdam y del Festival Internacional Fugas de Cine Documental de Madrid Concurso de largometrajes Fugas.

Las estrategias narrativas escogidas por Hendrikx, quien debutó en la cinematografía con el cortometraje Day is Done (2010) y realizó estudios en dirección de documentales en la Nederlandse Filmacademie, de los Países Bajos, poseen diversas capas cuya interrelación entre sí generan espacio para el ensayo fílmico, el docuficción y el documental. Más allá de estos cruces, el relato adopta la lógica aristotélica y su aplicación es certera en el devenir de este: inicia con un prólogo y luego, la fragmentación es clásica, división en tres actos (cada cual con un título que lo distingue), para finalizar con un epílogo que pone de manifiesto un elemento sorpresivo. Y en el que, por cierto, no ahondaré para no adelantar información relevante del contenido.

Las estrategias narrativas escogidas por Hendrikx, quien debutó en la cinematografía con el cortometraje Day is Done (2010) y realizó estudios en dirección de documentales en la Nederlandse Filmacademie, de los Países Bajos, poseen diversas capas cuya interrelación entre sí generan espacio para el ensayo fílmico, el docuficción y el documental. Más allá de estos cruces, el relato adopta la lógica aristotélica y su aplicación es certera en el devenir de este: inicia con un prólogo y luego, la fragmentación es clásica, división en tres actos (cada cual con un título que lo distingue), para finalizar con un epílogo que pone de manifiesto un elemento sorpresivo. Y en el que, por cierto, no ahondaré para no adelantar información relevante del contenido.

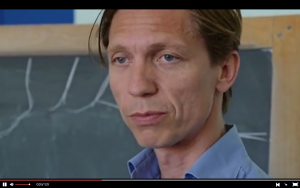

Esta mixtura de superficies en el modo de articular la trama de Stranger in Paradise, título que homenajea a la película Stranger Than Paradise (1984), del cineasta estadounidense Jim Jarmusch, es sólo una herramienta para presentarnos el corazón de la historia. Y que, a mi juicio, tiene que ver con la imposibilidad de habitar un lugar desde la diferencia. Podrían ser los componentes de la premisa dramática, aunque acá esa imposibilidad estaría puesta en personas inmigrantes (la mayoría de raza negra) que dialogan con un profesor (con rasgos arios) en una sala de clases, de un recinto educacional que podría estar ubicado en cualquier país de Europa.

Vamos viendo cómo evoluciona la relación profesor-inmigrantes, un vínculo que de por sí nos remite a una tensión de poder que nos es menor en la historia. Es la verticalidad de una comunicación dada, o más bien, impulsada por un hombre blanco, rubio y de ojos claros hacia hombres y mujeres que salieron de sus países de origen por motivos diversos. Por tanto, ese eje en sí constituye una opción política del director Guido Hendrikx, en el sentido de estirar, hasta el máximo posible y a partir de la provocación, el ejercicio de dominación, explícitamente consciente, del profesor hacia su audiencia de estudiantes inmigrantes.

Es un diálogo que no está exento de concesiones, ni autocuestionamientos por parte del profesor, resultando llamativa la dualidad de su rol, que fluctúa entre lo compasivo y lo confrontacional. En ocasiones, sus oyentes abandonan la pasividad de su escucha y también lo desafían con preguntas, pero sobre todo con respuestas desconcertantes.

El planteamiento de ensayo fílmico es algo que aflora no sólo por la profundidad de la oratoria del profesor, sino que especialmente por un momento de la película en que una compilación de imágenes nos lleva a una detención, y nos empuja a tomar atención en la evolución de la especie humana y las sociedades. Es una construcción que nos remite a la película El libro de las imágenes (2018), del francés Jean Luc-Godard, que obtuvo una Palma de Oro Especial en el Festival de Cannes versión 71, del año 2018.

“Las cosas son como son y no podemos cambiarlas”, escribió el dramaturgo chileno Sergio Vodanovic para un personaje ficticio de televisión. Esa misma frase sería aplicable para lo que el profesor intenta transmitirles a los inmigrantes que le comparten sus expectativas y sueños, y por qué desean forjarlos en un mundo que no sólo no los ve, sino que no los quiere.

“Las cosas son como son y no podemos cambiarlas”, escribió el dramaturgo chileno Sergio Vodanovic para un personaje ficticio de televisión. Esa misma frase sería aplicable para lo que el profesor intenta transmitirles a los inmigrantes que le comparten sus expectativas y sueños, y por qué desean forjarlos en un mundo que no sólo no los ve, sino que no los quiere.

De hecho, en un pasaje de la historia fue inevitable conectar con lo que actualmente sucede en Estados Unidos, después del despiadado asesinato del afroamericano George Floyd, cometido por el policía Derek Chauvin, en Mineápolis a fines del mes pasado. Porque la amenaza de muerte emerge como la principal condena a la que le temen los y las inmigrantes que conversan con el profesor. Un temor que es temor desde tiempos inmemoriales y que se radicaliza en la época colonial. ¿Cuál es la expresión de ese colonialismo hoy? Sería otra pregunta que desliza esta historia.

En cuanto a la factura audiovisual, son notables los movimientos de cámara en mano que le dan agilidad y ritmo a la narración. Así como también los planos fijos durante un instante en el que profesor e inmigrantes conversan uno a uno, uno a una, sentados frente a una mesa. Sin embargo, para mí, el logro más interesante radica en algo a lo que quisiera llamar como ‘la estética del silencio’, el valor de aquello, que proviene del guion y decisiones de montaje, se trasunta en una atmósfera particular. En ella prevalecen rostros que miran a la cámara, inmigrantes interrogativos, con un mar de inquietud en sus cuerpos inmóviles, buscando respuestas que no encuentran ni encontrarán.

Título: Stranger in Paradise

País: Países Bajos

Idioma: inglés – francés – neerlandés

Duración: 77 minutos

Año: 2016

Género: documental

Director: Guido Hendrikx

Guion: Guido Hendrikx

Producción: Frank van den Engel

Fotografía: Emo Weemhoff

Montaje: Lot Rossmark

Música: Ella van der Woud, Juho Nurmela

Sonido: Tijn Hazen

Productora: Zeppers Film & TV

www.festivalcineeuropeo.cl

![]()